コロナ等の影響を理由に、契約条件の一部見直しを取引先と相談することで、台湾において法的に問題ないか?

新型コロナウイルスの感染状況は、2年前では想像できないほどひどくなっています。そのせいで、一部の事業者は売上が劇的に落ち込んでいたり、キャッシュフローが悪くなったりして、操業停止に追い込まれる事例が少なくありません。

コロナ禍前に他社と取引契約書を取り交わした事業者から、当初契約した通りに取引を続けていけば、体力が持たなくなる恐れがあり、最終的には契約違反になるか、会社が倒産するかのどちらの結末を迎えるしかないとの話しがあって、そして以下の相談をされました。

コロナの感染拡大というのは、誰かのせいによるものではなく、あくまでも不可抗力の類なものなので、自社がそれによって被った損失をもって損害賠償を請求することが難しいかもしれません。

そうならないうちに、取引双方互い痛み分けということで、契約の一部見直しを取引先と相談しようと考えているが。それで何かの法律に違反したりしないものでしょうか。

他方の契約当事者に暴行や脅迫を加えない限り、相談を持ち掛けること自体、法に触れる心配は原則としてありません。ただし、通常通りの相談を行うだけでは、取引先は自らの権利を一部後退させる形で、こちら側のご相談事をOKする確率は、それほど大きくないと考えられましょう。

では、こちら側の説得力をパワーアップさせる効果を得るよう、法に基づき正しく、合理的に主張するスキームとして、台湾の民法に定めのあった「事情変更の原則」について、専門用語を極力に使わずに、分かりやすく解説していきたいと思います。以下マサレポをご参考ください。

目次

「事情変更の原則」の定義について

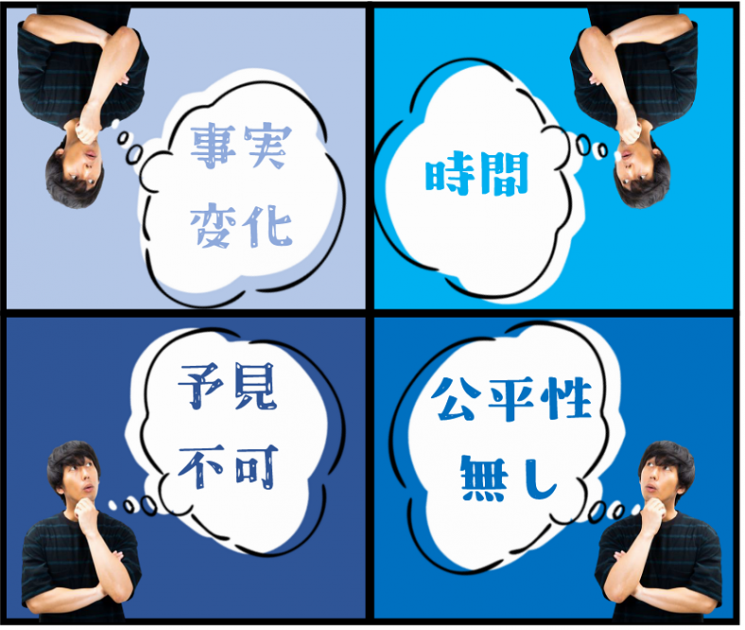

取引先と契約した後において、台湾の民法に定めのあった「事情変更の原則」の適用を主張しようとするためには、まずどういった要件をクリアしたらよいのかを見てみましょう。(民法第227-2条)

事情変更が契約当初予見不可能であったこと。

予見不可能を主張しようとするならば、客観的な立場で考えたら、当該「予見不可能」は果たして合理性のあるものなのか、それとも契約当事者の過失等によるものなのかを見極める必要があります。

「事情変更の原則」の時効について

台湾の民法においては、事情変更の原則についての消滅時効は明らかにされていません。かといって、制限なしに、いつまで経っても事情変更の原則を持ち出して契約内容を変更できる世の中になったら、取引先との法律関係はずっとあやふやな状態になってしまい、ビジネスの世界においては望ましくない傾向となりましょう。

そのため、実務的には、民法第127条第7号に定めた2年の消滅時効が適用される傾向が見られています。ただし、要留意なのは、請求対象の性質によって、短くなったり長くなったりする司法的判断もなされています。(例えば、104年度台上字第1911号民事判決等)

では、消滅時効の計算は、何時からスタートすればよいかというと、事情変更が起きたタイミングを起算点とすべきであると考える見方が存在する一方、実務上、権利関係が成立する、つまり契約した時点で、時効の計算が始まるとの見解も持たれています。

従って、個別案件の性質を踏まえ、消滅時効についての判断をなされることがお勧めです。

裁判を起こす前に、先に当事者間の協議が絶対必要か?

当事者間先に協議を行い、合意に達成できなくて初めて訴えを提起することができる、という台湾民法上の規定もあるが、事情変更の原則を理由とする契約の改訂又は解除を求める訴訟には、そのような前提要件が設けられていないため、その気になれば、すぐにでも訴訟を起こすことができるとされています。

ただし、契約当事者の一方にとって不利な状況が生じたら、当該一方が他方と先に協議せず、真っ先に裁判所に訴えかけることは、訴訟にかかるコストを別途負担するのみならず、相手先との信頼関係もそれによって損なわれるほか、判決が確定するまでの時間を考えたら大変効率が悪い、といったデメリットが指摘されていることで、ビジネスの世界においては、取引先との契約書に、予め事情変更条項(又はハードシップ条項)を入れておき、互い契約履行の能力に著しく影響を与える事情変更が契約後に起きたら、まず誠意をもって協議を行い、合意に達成できなかったら、○○代替案を実施する、という対応方法を取るのが、事情変更時における紛争処理の円満解決につながりやすいと思われます。

事情変更条項の設定が不明瞭な場合には、予め法律専門家に相談することがお勧めです。

「事情変更の原則」の適用が認められる成功事例

サービス業を行うM社は、取引先とオフィスやテナントの賃貸借契約を締結し、内装工事が終わって間もないころコロナウイルスの市中感染が起きました。自粛ムードが漂うなか外出を控える人が増えており、M社はそれによって経営難に陥ってしまいました。

コロナ禍の発生はM社が予見しえぬ事項であり、売上が劇的に落ちた状態にあったM社に引き続き高額の賃料を払ってもらうのは、公平性が欠けると考えられるため、M社は事情変更の原則をもって、取引先に対して賃借料の一部減額を請求することが理由のある主張であると、裁判所が認めました。

耳式体温計を取り扱うA商社に大口受注が入って間もなくして、重症急性呼吸器症候群(SARS)の国内感染者が爆発的に増え、政府からも耳式体温計を対象とする大規模な買い付けが行われ、耳式体温計の市場に大混乱が起きました。

そのため、A商社は予定通り耳式体温計を出荷することができず、買い手はそれを理由にA商社に対して多額な損害賠償を求めたが、A商社は、契約時にSARSの感染拡大は全く予見しえぬ不可抗力として、事情変更の原則を主張し抗弁しました。

結局、裁判所の見解では、本件には事情変更の原則が適用されると判断しました。(台湾高等裁判所93年度国貿上字第6号判決)

一般競争入札で公共工事を受注したS社は、工事が3割ぐらい完成した時点で、鉄鋼価格が契約当初より5割増となって、そのまま工事を続けていくと会社は体力的に厳しいということで、本件について発注元の公的機関に相談を持ち掛けたが、相手にされなかったため、法的手段を講じせざるを得なくなりました。

鉄鋼価格の桁外れな高騰は、世界経済的な要因によるところが大きく、契約時ではそれを予見することが難しいから、価格上昇リスクを完全にS社に負担させることに公平性が損なわれるのではと考えられるため、事情変更の原則を主張するS社の言い分には理由のあるものとして認めようと、審理する裁判所が判断しました。

自動車部品を販売するH氏は、国防部から発注を受けて地雷除去作業を行います。いざ現場に臨んでみたら、除去作業が必要とされる地域は発注書に書いた面積の1.82倍だと分かり、作業料金の追加支払いを国防部に求めたら、事前に開示した面積情報はあくまでも概算であり、実面積は現場確認の結果によると発注書に書いてあったじゃないか、と国防部が反論し、追加費用の支払いを拒否しました。

事情の変更は、既にいずれか一方の当事者が契約時に客観的に認知できる範囲を超え、予見することが極めて難しい状態なのであれば、たとえ契約書に国防部の責任免除条項が記載されたとはいえ、信義則の観点から、本件に事情変更の原則が適用されることが妥当である、との見解を裁判所からなされました。(最高裁102年度台上字第929号民事判決)

「事情変更の原則」の適用が認められない事例

市役所から駐車場の受託経営を依頼されたI社は、SARSの感染拡大によって、病院当たりの駐車場の売上が落ち込んでおり、事情変更の原則をもって市役所に対して使用料の減額請求を求めました。

裁判所の判断では、SARSの感染問題は確かに無視できないものの、対象駐車場が所在する県市は台湾全体から見ては、感染状況は比較的落ち着いており、なおかつ病院側では出入り規制を一部緩和したこともあったため、駐車場の売上減は大半SARS以外の要因によるのではと考え、事情変更の原則の適用が認められないとの見解が示されました。

国防部から電気設備工事を請け負ったR社は、国防部が当初提示した発注書に一部対象となる項目が漏れたほか、同時進行する国防部が別途依頼する工事が予定通りに進まなかったため、実施中の工事期間も延期せざるをえず、コストの大幅増につながった等として、国防部を相手取って工事代金追加支払いの訴訟を起こしました。

一方、裁判所から指定を受けた鑑定委員会が提出した報告書によっては、いわゆる「漏れ」は認識違いによるもので、図面との差異も全工事の10%を超えない、つまり容認範囲内であることだと分かり、別途依頼する工事が長引くのも国防部の責任ではなかったため、事情変更の原則を主張することは理由のないものだと、裁判所が判断しました。(最高裁102年度台上字第1826号民事判決)

まとめ

台湾の民法における原則的な取り扱いとして掲げられているのは「契約自由の原則」となります。契約当事者の合意があって作られた契約書なので、安易に司法介入を許してしまうと、私的自治の原則に反しており望ましくないのです。

一方、原則もあれば例外もある、それが法律の常です。本マサレポで解説させていただきました「事情変更の原則」は、まさに契約自由の原則に対しての例外措置との位置づけです。

例外という属性を有することで、比較的厳しい要件(客観的事実に著しい変化、契約有効期間に起きた事情変更、契約当初予見不可能、公平性が著しく損なわれる等)をクリアしておかないと、適用が認められないという、ハードルが高いものだと考えられます。

例えば、コロナショックが起きて間もないごろに契約を取り交わし、その後コロナの影響で支払い能力に問題が生じたケースや、外国企業は台湾の営業税の仕組みを調査しないまま、税込みとの条件で売買契約を結んで、事後になってゼロ税率の適用ができないと分かって、5%の損失を受けたケース等については、前者は事情変更が起きたのが契約発効日前後のタイミングで、後者はあくまでも営業税法に関する調査不足によるものなので、いずれも事情変更の原則を主張し、契約の一部改訂を請求することができないと考えられます。

従って、他社との契約の有効期間中において、何かしら経済的情勢の変化によって損失を被った場合には、当該損失と情勢変化との間の因果関係をじっくり検証し、情勢変化が起きたタイミング、及びそれが不可抗力に該当する度合を見極めてから、事情変更の原則を主張し、相手方に対して契約の一部改訂又は解除を請求するかを検討することがお勧めです。

また、上記アクションを取る前に、互いの契約関係が存続中であることを証明可能な書面による記録(契約書)がないか、及び当該記録に、事情変更条項が既に盛り込まれていたかを、先に確認しておくことも忘れずに行ってください。判断に迷うとき、専門家への事前相談をなさることをご検討してみてください。

ATTENTION!

※本マサレポは2022年6月6日までの法規定をもとに作成したものであり、ご覧いただくタイミングによって、細かい規定に若干法改正がなされる可能性がございますので、予めご了承くださいませ。気になる点がおありでしたら、直接マサヒロへお問合せいただきますようお勧めいたします。