台湾でマンションを借りるのに公証手続きは必須なのか?分かるようで分からない「賃貸借契約書に対する公証制度」について

マンションを法人登記に使ったり、家賃を個人所得税の控除に使ったりするなら、家賃のほか、別途10%の税金と保険料も負担してくださいよ~

不動産を賃借する経験をお持ちの方は、大家さんから、上記のように、値上げとしか考えられない、やや理解に苦しむ説明を聞かされたことは少なくないかと思います。

そのような話しを、個人として不動産賃貸を行う大家さんから最初に受けた際、

営業税は5%だけなのに、統一発票をもらえるわけでもない、保険料のお支払いはなおさら訳が分からないよ!

という風な違和感に直撃されるかもしれません。それが正しい感覚です。何故なら、税金又は社会保険の法律に、借り手が法人、若しくは税金の控除を受けたい個人なら、借り手サイドで10%の税金と保険料の支払い義務が新たに発生する、のような定めはなく、あくまでも無申告予定の家賃収入を申告せざるを得ないから、大家さんかはもともと自ら負担して当たり前の税金と保険料を借り手に転嫁するだけの手段にすぎません。

ただ、すごく理不尽に聞こえる税金と保険料の転嫁問題は今回の考察対象ではないので、一旦割愛とさせていただきます。2022年最終回のマサレポで、皆さんにお付き合いいただきたいのは、「台湾でマンションを借りるのに公証手続きは必須なのか?」、というNo.2的によく質問される賃貸借契約書がらみの疑問です。

"公正証書を作成しないと、マンションを貸してあげないと言われましたが、法的には公証手続きは絶対しなければならないでしょうか"

"数千NTDかかる公正証書の作成手数料は借り手が負担すべきでしょうか"

"そもそも公証のメリットは何なのでしょうか"

といったよくあるお問い合わせを予め理解できたら、賃料の交渉に少し役立てるとともに、いざという時に、借り手としての権利を主張できるのです。

住めば都だけにとどまらず、「理解してなんぼ」の気持ちで、「賃貸借契約書に対する公証制度」を以下攻略していきましょう!

目次

不動産の賃貸借契約に、公正証書の作成は義務なのか?

台湾の法律では、土地や家屋を借りるための、貸主と締結する賃貸借契約書は公正証書で作成必要との定めはありません。貸主と借主双方の合意が確認できる署名又は押印がなされたら、賃貸借契約が成立します。

法的義務でもないのに、何故一部の事例では、公正証書を作らないとマンションを貸せない、という風に、貸主から公証手続きを要求されるのかというと、貸主は自らの権利を守ろうと、公正証書に付与される効果を得たい目的によるものなのではと思われます。公正証書で契約すれば、具体的にどういった効果が生じるかについて、次のトピックで詳しく共有させていただきます。

ちなみに、台湾の法律上、不動産の賃貸借は不要式行為と定められ、書面による契約書を取り交わさなくても成立します。つまり、弁当やマサヒロロゴ入りのTシャツを買うのと一緒で、取引するたびに一々サインする行為が要求されず、口頭約束のみで不動産を借りることができるとされています。であれば、わざわざ面倒くさい賃貸借契約書を作らなくてもよいのではと言ったら、話しはそれほど単純ではありません。家賃がいくら、税込みか税抜きか、賃貸借期間は何時まで、保証金必要か等、細かい条件を契約書で事前に決めておかないと、後々になってトラブルの火種になりかねないから、双方の権利と義務をはっきりさせる賃貸借契約書の存在は非常に大事なわけです。

公正証書で契約するメリットとは?

不動産の賃借で、公正証書の作成は法的義務ではないことは前述のとおりです。では、数千~数萬NTDの手数料を支払うまで、公正証書の作成を公証人に依頼する理由は、以下の点によるものかと考えられます。

メリットその①―訴訟手続きによらずして強制執行をすることができる

借主が賃貸借期間中に長い間家賃を滞納したり、賃貸借期間が終了したにもかかわらず、借主がなかなかマンションから立ち退かなかったりするトラブルがあった場合、通常な対応方法だと、弁護士に高い報酬を支払って裁判所に民事訴訟を提起してもらい、そして気が遠くなるほどの審理を経て、ようやく借主に大人しく対応してもらえます。一方、不動産の賃貸借は、最初から強制執行認諾文言のある公正証書で契約しておけば、こういったトラブルが発生したら、貸主は直ちに同公正証書を管轄裁判所に持って行って、借主及びその連帯保証人に対する強制執行(差し押さえ)を行うことが可能であり、コスパの悪い訴訟手続きをしなくとも目的達成できます。

また、上記の説明だと、公正証書を作成するメリットはどうやら貸主しか享受できないような印象ですが、もし貸主が賃貸借期間終了後において、契約時一括で支払を受けた家賃〇ヶ月分の「保証金」を借主に返金しなければ、借主も同じ要領で貸主に対する強制執行を行うことが可能となります。従って、こちらはWinWinなメリットと考えて差し支えないでしょう。

メリットその②―物件が売却されても賃借継続可能

台湾の法律によっては、賃貸借中の物件が契約時の貸主から第三者に売却されたとしても、借主は当該第三者に対して、賃貸借契約が期間満了まで賃借を継続することを主張可能ですが、期間が5年超又は無期限の賃貸借契約だと、借主に当該主張ができなくなります(民法第425条)。そこで、公正証書が登場する番です。

公正証書による賃貸役契約を締結する場合は、たとえ契約期間が5年超又は期限の定めがないケースであっても、借主は賃貸物件を購入した第三者に対して、今までの賃貸借契約を継続することを主張できるとされます。ですから、この点はもっぱら借主にとってのメリットとなります。

メリットその③―他人物賃貸借であるかのチェック機能

公正証書を作成するためには、賃貸借契約書を締結する貸主と借主(又は双方の代理人)が裁判所又は公証役場へ自ら出向き、契約内容やそれに関する疎明資料への確認作業を経て、公証人の面前で署名を行う必要があります。当該「確認作業」のなかで、貸主は原則として自分が対象物件を所有することを証明できるエビデンス資料を公証人に提示しなければならないため、所有権者は実はほかにいる、若しくは所有権者が複数人いることを、契約時に借主に開示されておらず、事後になってトラブったりするリスクは、公正証書の作成によって回避することができます。

そのほか、賃貸借契約書にて、貸主に一方的に有利な条件、若しくは法律に反する条件、例えば電力会社が請求する額より高い電気料金を設定したり、個人の住所として借主に登録させなかったり、借主が行う所得税の確定申告で、家賃控除に使わせなかったりする条件が盛り込まれたら、公正証書を作成する段階で、公証人から指摘を受けられる可能性があるため、リーガルチェックの機能も兼ね備えています。

契約期間の定めがない賃貸借契約書とは?

時と場合によって、賃貸物件を他人に売却したり、自ら住むことになったりする可能性は普通に考えられますので、賃貸借契約書に契約期間を付けることは一般的です。にもかかわらず、実務的に契約期間無しの事例は少なからずあるようです。

契約期間の定めがない賃貸借関係は、文字通りの「契約期間に関する条項」を記載していない契約を取り交わした場合のほか、以下「みなし期間なし」のケースもあります。

みなし期間なし

こういった契約期間無しの賃貸借関係は、前述したように、貸主が対象物件を第三者に売却したら、当該第三者の意向一つで借主は直ちに立ち退かなければならなくなってしまいますが、公正証書があった場合、借主は当該第三者に対して賃借の継続を主張することが可能となる点は要留意です。

一方、公正証書契約付きの不動産を購入した第三者は、原則として契約期間無しで借り続けている借主に同不動産から立ち退くことを要求できませんが、自ら住むことになったり、リフォームを行ったりする等の場合には、例外的に物件を回収することが可能とされています(土地法第100条)。

公正証書があっても強制執行ができない例外状況あるか?

公正証書で契約するメリットその①にて、契約違反した側に対して直ちに強制執行を行える、と説明しましたが、実は強制執行ができないシチュエーションも存在しています。

例えば、借主が家賃を滞納したら、貸主は公正証書をもって裁判所に強制執行の申し立てを行うことで、同借主の財産を差し押さえることができますが、当該滞納行為に嫌気がさした貸主は、それ以上賃貸借契約を継続したくないと考え、公正証書を根拠に借主に強制立ち退きを要求した場合、要求の内容が強制執行対象外とされるので、法的に成立しません。どうしても解約しようとするならば、民事訴訟を提起するほかありません。

また、賃貸借契約書に違約金に関する約定事項があったケースで、借主が契約違反で違約金を支払う必要があるのに、それを行おうとしない場合は、たとえ貸主が公正証書に基づき強制執行の申し立てを行ったとしても、借主から異議申し立てをされたら、強制執行ができなくなります。

公正証書の作成手数料はどちらが負担すべきか?

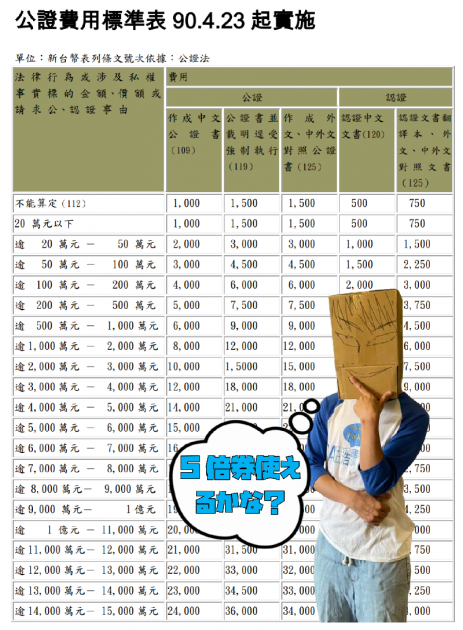

賃貸借契約について公正証書を作成する手数料は台湾全土一緒で、どの県市の裁判所又は公証役場へ行っても料金は同じです。

手数料の計算方法としては、まず月次家賃×契約期間で算出した額と賃貸借対象物件の固定資産税評価額とで比較し、金額がより高いほうに保証金を付け足して料金計算基礎額を求めます。そして求められた料金計算基礎額をもって、台湾の司法院が公開した料金体系表に当てはめたら、公正証書の作成手数料が分かります。留意が必要なのは、「強制執行認諾文言」のあるなしで料金が異なる点です。

家賃を滞納されたら困ると考える貸主にとっては、料金が1.5倍になってしまうが、必要な初期投資との位置づけで、強制執行認諾文言付公正証書の作成を依頼するケースが多いようです。

では、貸主と借主のどちらのほうで公正証書の作成手数料を負担すべきかというと、法律上それに関する定めが特になく、契約の当事者間で協議のうえ決める形となります。公正証書の作成により、貸主と借主両方とも恩恵を受けることが可能との観点で、半々で費用負担することが公平かもしれません。

公正証書を作成したら、賃貸役契約書は途中解約できるか?

公正証書による賃貸借契約を取り交わしたら、期間満了になるまで解約することができない、との法律はありませんので、借主が他国へ出向したり、海外留学する計画が生じたりするなど、妥当な理由があれば、借主が契約書に従って違約金を負担する形で解約することが可能となり、解約を証明するための公証手続きを別途行うことは義務付けられていません。

一方、所得税の確定申告時に、国税から家賃収入に関する申告漏れの疑惑を持たれないよう、契約の途中解約に対する証拠力を向上させる手段として、あえて解約のための公正証書を公証人に作成してもらう貸主もいますので、この辺の作成手数料を借主が負担すべきだと主張する貸主が居ることに留意が必要です。

ちなみに、公正証書で取り交わした賃貸借契約が期間満了後においては、契約書と同じく公正証書も効力が失うため、契約を更新する予定があって、かつ公正証書の効果も欲しいなら、公証手続きを再度行わなければなりません。

今週のマサレポ

”貸主から公正証書の作成を要求されたら、作成するのにお金がかかるし、公証役場に出向く時間ももったいないから、賃貸借契約書だけ取り交わしたらよいのでは”、と直感的に考えたりしますが、今回のマサレポをご覧になっていただけたら、貸主が拘る理由はある程度お分かりいただけるかと思います。まとめとして以下のおさらいを軽くお目通しいただき、賃貸借契約書を締結する場面においての役立つ知識として活用していただけたら幸甚です。