「隣人による騒音を何とかできないか?」―騒音被害から合法的にわが身を守る術をまとめて紹介!

みなさんは隣人による騒音に悩まされることはありませんか?都市部の住宅地など住民の密度が高い場所であればあるほど、騒音トラブルの起きる確率が高いと言われています。台湾は2021年から今年に入って、近所の騒音がきっかけとなる殺傷事件が少なくとも6件が起きており、ましてやそれらにまつわる訴訟事件の件数です。騒音被害は誰しも身近に感じられる問題と言えましょう。

騒音が聞こえたら、最初のうち大体の人はそれを無視して我慢を決め込むかもしれないが、騒音が頻繁であったり、音量がえぐかったりする場合、何かしらアクションを取らないと精神的に病んでしまう可能性も無きにしも非ずです。ごく少数の人は、壁ドンで騒音源と思われる隣人に警告するか、ネットショップなどで全自動壁ドン機を購入して反撃に出ているようだが、これらは犯罪行為につながりやすいのみならず、更なるトラブルを引き起こす火種ともなりかねないため、全くおすすめできません。以下、合法的に騒音問題を解決可能な方法を見てみましょう。

目次

騒音をどうやって認定する?

図書館や映画館での舌打ちは我慢ならない騒音を考える人もいれば、ドギーパークにてわんわんコンサートの演奏が始まってもなんとも思わない人もいるという、人の数だけ騒音の定義が存在するとも言えなくはありません。

しかし、定義がまちまちなままでは騒音トラブルの解決にはならないので、法律上、騒音がどのように定義されたかをチェック必要です。

騒音とは、管理基準を超える音を指す。

管理基準が分からないから、上記の法律を見てもチンプンカンプン。

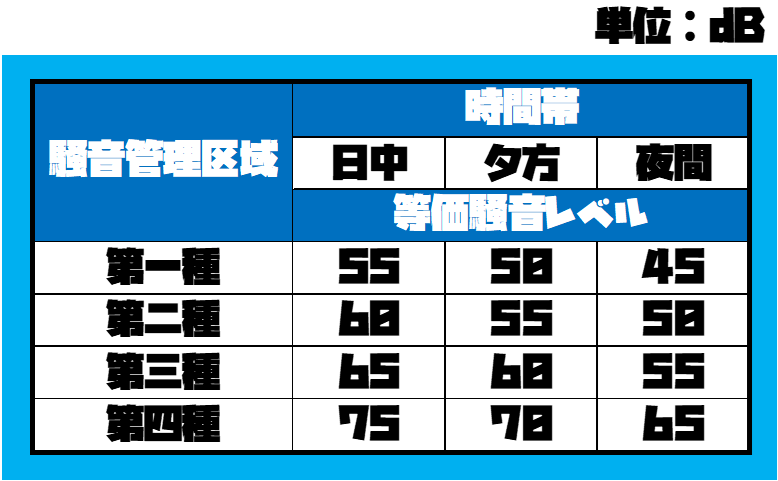

どれぐらい大きな音を出したら、「管理基準を超える音」と認定されるかと言えば、実は法律上「TPO」によってそれぞれ異なる基準が設けられるのです。「P」についてはこうです。

- 第一種騒音管理区域:風景地区や保護地域など環境の静寂が強く求められる地域

- 第二種騒音管理区域:文教地区、学校用地、行政地区、農業地区、水辺地区など主に住宅用途で静寂が必要とされる地域

- 第三種騒音管理区域:商業地区や漁業地区など主に住宅用途だが、商業や工業などの用途が混在し、住宅の静寂を維持する必要がある地域

- 第四種騒音管理区域:工業地区や倉庫地区など主に工業や交通用途で、周辺の住宅地への騒音影響を防ぐ必要がある地域

Pの次は「T」です。台湾当局は、四つの管理区域に対して以下三つの時間帯に分けそれぞれ騒音基準を設けています。

- 日中

- 第一種・第二種騒音管理区域: 午前6時~午後8時

- 第三種・第四種騒音管理区域: 午前7時~午後8時

- 夕方

- 第一種・第二種騒音管理区域: 午後8時~午後10時

- 第三種・第四種騒音管理区域: 午後8時~午後11時

- 夜間

- 第一種・第二種騒音管理区域: 午後10時~翌朝午前6時

- 第三種・第四種騒音管理区域: 午後11時~翌朝午前7時

PとTが分かれば、次は決め手となる情報、つまり「騒音と認定される音量」の登場です(騒音管理区域指定作業準則第6条)。

上記の表に照らし合わせると、第二種騒音管理区域に該当する純然たる住宅地において、昼に平均60㏈以上、午後8時過ぎに平均55㏈以上、よい子が寝る10時以降に50㏈以上の音量を出すと、騒音と認定されることが分かります。

また、音量基準とは別に、台湾の各地方自治体では、「決まった時間帯にやってはいけない騒音迷惑行為」に関するルールが定められています。以下は高雄市の事例です。

午後10時~翌朝午前8時の間に、高雄市の騒音管理区域においては以下の行為を行ってはならない。

- 特殊な花火や爆発音を伴う一般的な爆竹の使用。ただし、元旦、旧正月の大晦日から正月十五日、清明節、端午節、中元節、中秋節、国慶日などの祝祭日は規制対象外

- 神壇、寺院の祭り、結婚式、葬式などの民俗行事での拡声器の使用

- 各種の商業広告活動(移動式の広告車両を含む)での拡声器の使用

- 屋外集会や行進での拡声器の使用。ただし、元旦、旧正月の大晦日から正月十五日、清明節、端午節、中元節、中秋節、国慶日などの祝祭日は規制対象外

- 非営業用(家庭用を含む)のカラオケの使用

- 洗濯、乾燥、染色などの商業活動での動力機械の使用。ただし、第三種または第四種騒音管制区域内での使用OK。

ちなみに、各地方自治体のHPにて騒音管制区域の区分が分かる情報が常時掲載されており、お住まいが第何種に該当するかを何時でも調査可能となっています(高雄市の場合)。

騒音であるかどうかを判断するための基準は以上です。次は騒音被害を受けたときに取りうる合法的な救済手段をチェックしましょう。

騒音被害SOS①―環境保護局に通報

騒音が環境問題の一種なんだから、その他環境汚染が見つかったのと同じく、地方自治体の「環境保護局」に通報して、騒音を出したやつに罰金を食らわせよう~

確かに、地方自治体の環境保護局は騒音被害に関する通報を受理可能だが、騒音を取り締まることができる範囲は以下に限定されているため、住宅地での隣人による騒音は取り締まり対象外とされます。

- 工場

- 娯楽施設

- 営業施設

- 建築工事

- 拡声設備

なので、別の救済方法を模索する必要があります。

騒音被害SOS②―マンションの管理委員会に相談

アパートやマンションなど集合住宅の住民であれば、行政機関に直訴する代わりに、自ら受けた騒音被害を住宅の管理委員会に相談する選択肢もあります。

相談を受けた管理委員会は、原則として騒音を出している住民に事情を説明のうえ改善を促したり、管理規約に従って執り行ったりする義務があって、注意を受けた住民がなお改善しようとしなかった場合は、管理委員会が行政に通報することができるとされます(アパート・マンション管理条例第16条)。

通報を受けた行政機関は騒音を出している住民にNT$3,000~15,000元の過料処分を科すとともに、期限を指定して改善を要求するが、それでも改善が認められないときは、改善するまで過料処分を科し続けます(アパート・マンション管理条例第47条)。

上記とは別に、いわゆる「モンスター隣人対策(悪隣条項)」を講じて、裁判所の力を借りて騒音を出し続ける住民を強制引っ越しさせたり、前述の住民がアパートまたはマンションの所有者であった場合は当該アパートまたはマンションを強制競売にかけることもできるとされます(アパート・マンション管理条例第22条)。ただし、それらの強制手段はマンションの住民会議から大多数の支持を得る必要があるほか、3ヶ月の改善期間を経らなければならないなど、ハードルが決して低くない点は要注意です。

騒音被害SOS③―警察に通報

環境保護局が相手にしてくれない、住民間の関係性を重視するマンションの管理委員会が積極的に対応しれくれない、もしくはそもそも住んでいるのは集合住宅ではなく、管理委員会という組織が存在していない一戸建てであった場合は、警察に通報する手段もあります。

以下いずれかの行為を行った者は、NT$6,000元以下の過料に処する。

- 公共の場所や一般の人が出入りできる場所で、酒に酔って騒いだり、大声を出したりするなどの行為をして、注意を受けても従わなかった場合。

- 正当な理由なく、勝手に警笛を鳴らしたり、その他の警報音を発する行為。

- 騒音を発生させたり、深夜に大声を出したりなどして、公衆の平穏を害する行為。

隣人の騒音による被害の通報を受けた警察は、原則として上記法律第3号を根拠に、騒音を発する者に対してNT$数千元の過料処分を科すことができるので、それなりの抑止効果も期待できそうです。留意が必要なのは、騒音被害を訴えるのは通報人のみで、その辺の住民は大体さほど気にしていない様子であれば、「公衆の平穏を害する」レベルに達さないとして、通報が不発に終わる場合がある点です。

騒音被害SOS④―損害賠償を求める

SOS①を除き、上記の対処法はいずれもは行政の力を借りて騒音を発する人に処罰を下し、それによって騒音問題を軽減ないし無くすためにあります。しかし、もし騒音被害を受けた人は不眠症を患ったり、精神的苦痛がひどくて精神科医に通ったりする等の損害を被った場合、SOS②~③の方法を講じるだけでは、損害の拡大こそ食い止めたが、既に受けた損害は補填されていないままです。この場合、騒音を発する人を相手取って民事訴訟を起こし、慰謝料などの損害賠償を求めることは可能です(民法第18条、同法第184条、同法第195条)。

また、損害賠償請求を行うと同時に、騒音となる行為の禁止を請求する民事訴訟を行うこともできます。

土地の所有者は、他人の土地、建物、その他の工作物から、ガス、蒸気、臭気、煙、熱、煤、騒音、振動などの侵入を禁止する権利を有する。

ただし、その侵入が軽微であったり、土地の形状や地域の慣習に照らして適切であると認められた場合は、この限りではない。

訴訟という法的手段を講じることとなると、如何に自ら受けた損害をうまく立証して裁判官を説得することが大事となってきます。例えば騒音が発生する頻度や回数、平均音量などの情報がはっきりと分かるように、録音・撮影機器を利用したり、同じ被害を受けた隣人に証言してもらったりすることは定石です。

騒音被害SOS⑤―刑事責任を追及する

住宅地における騒音問題について、騒音を発する人は大体において「隣人に迷惑をかけるつもり」で騒音となる行為を行うのではありません。なので、考えられる救済措置は管理員会に相談すること、行政に取り締まりを求めること、もしくは損害賠償を求めることに留まります。一方、「隣人に迷惑をかけるつもり」で、故意に騒音となる行為を行うと話が別です。

例えば、馬の合わない隣人に嫌がらせを行おうと、夜中に頻繁に壁ドンをしたり、音量の大きい楽器を弾いたりすることで、当該隣人の睡眠を邪魔するか、入院するほどひどい睡眠障害を患わせるなどのケースは、当該「騒音を発する行為」は強要罪(刑法第304条)または傷害罪(刑法第277条)に該当する可能性があり、5年以下の懲役またはNT$50万元の罰金に処せられます。ここでのポイントは、「特定の個人」に対して「故意に」騒音を起こしているかどうかです。もし隣人からの騒音に悪意を感じて、かつ病院に通う必要が生じるほど精神的苦痛を覚えた場合には、躊躇なく刑事訴訟を起こして、可及的速やかにわが身を騒音から守りましょう。

今週の学び

家族メンバーの口喧嘩、子供が年1回行うマイホーム誕生日パーティーの遊び声、ジャイアンが自宅で行うコンサートのリハなど、音量がそこそこ高いけど、それほど頻度が高くないので、騒音トラブルになりにくいのに対して、毎日午前零時前後になると大きな叫び声が聞こえたり、夜中にドアベルが数回鳴らされるなど、明らかに悪意が感じられるひどい騒音となると、現状改善につながるアクションをASAPで取る必要が生じてきます。かといって、壁ドンや全自動壁ドン機で報復行為に出ることは状況がよくなる可能性が全然低いので、以上で述べた救済措置を検討し、必要に応じてマサヒロへご相談いただくことがおすすめです。