商標権者が商標の使用で他社から訴えられる!?ディンタイフォンの裁判例で考察!

とあるデザインまたは図案を自社の商標として出願し、かつ許可をとれば、当該商標を排他的に使用したり、それに少しデフォルメを加え、再度出願したりすることも問題なく行うことができますね!

と常識的に考えられるかもしれません。

会社が出願料を出し、専門家といろいろコミュニケーションを行う時間を費やすから、普通に考えると、会社が無制限に自社の登録商標を利用できるのは当たり前のことなのではと。しかし、実務の世界においては、常識が完璧に機能するとも限らないのです。

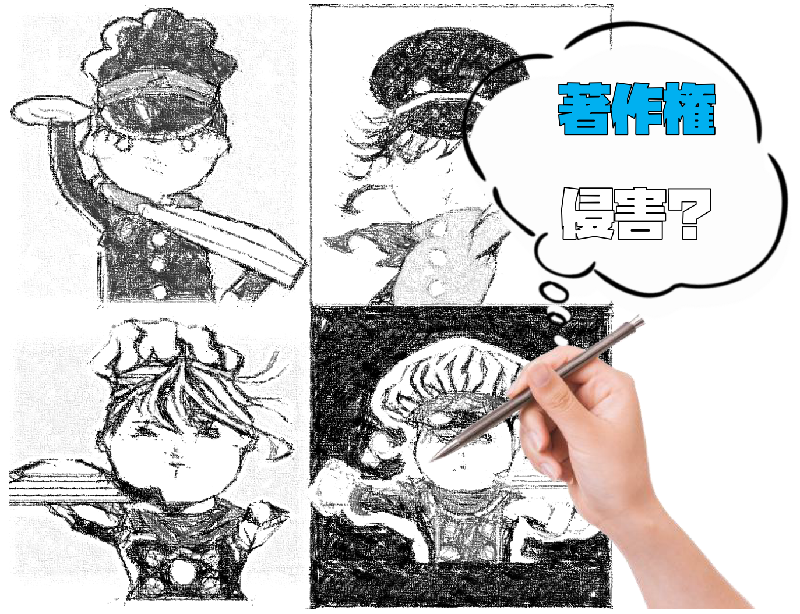

会社が自社の登録商標をどのように利用したら、他社から損害賠償請求をされるのかについて、台湾発祥の小籠包専門店であるディンタイフォンがかかわる事案を中心に、台湾における「著作権侵害」の考え方について考察してみたいと思います。

事件の経緯

- 2006年

- G氏が雑貨などの企画・デザイン・販売を手掛けるP社に入社し、P社からの職務著作に関する契約書に署名。

- 2008年

- P社がディンタイフォンと技術提携契約を取り交わし、G氏がディンタイフォンのマスコットキャラクターのデザイン作業に着手。

- 2009年

- P社がディンタイフォンと商標登録に関する合意書を取り交わし、ディンタイフォンはP社がデザインしたマスコットキャラクターを自社商標として出願。

- 2011年

- P社から退職したG氏がディンタイフォンに入社し、マスコットキャラクターのブラッシュアップなどの作業を担当。

- 2015年

- ディンタイフォンが提携解消の旨をP社に通知してまもなく、P社から著作権侵害に関する内容証明が届いた。

- 2018年

- P社は、ディンタイフォンがP社の元従業員G氏をして、所有権がP社にあるマスコットキャラクター無断で加工し、それをボックスに印刷して市販していたことに対して、著作権の侵害行為に該当するとしてディンタイフォンとG氏を提訴した。

白々しさは反則

2020年に、知的財産裁判所から以下の見解が述べられました。

107年度民著訴字第82号判決

- ディンタイフォンは2012年に、著作権侵害の対象とされるギフトボックスをP社にプレゼントし、それを受け取ったP社は、「そのボックスを使わないでほしい」的な発言は一切しなかったとはいえ、そのときのP社は既に侵害行為を察知し、かつそれを黙認する証明にはならない。従って、P社は2016年8月に著作権侵害行為に気づき、2018年6月にディンタイフォンを提訴したため、2年の時効(民法第197条)になっていないとの主張を認める

- P社は、ディンタイフォンと合意したのは、マスコットキャラクターの立体商標の登録のみであり、平面商標は含まれていないと主張したが、商標登録に関する合意書が取り交わされる前に、ディンタイフォンは電子メールでP社の連絡窓口から「商標登録OKだよ」との返事をもらい、「立体商標に限定する」的な内容は未見。なお、ディンタイフォンは立体商標より先に平面商標の登録を行ったので、P社はそれを知らないはずがないのに、2社の提携関係が解消されたら、急に平面商標の登録を同意した覚えがないと言い出したP社の主張は受け入れがたい。

- G氏がP社入社時に署名した職務著作に関する契約書においては、「在職中に職務上完成した発明・作成した著作その他知的財産の所有権はP社にある」、との文言は記載されましたが、著作者人格権の帰属に関する言及がなかったため、G氏がP社在職中で作成したディンタイフォンのマスコットキャラクターの著作財産権はP社が有するが、それの著作者人格権は引き続きG氏にある。

- P社は、ディンタイフォンとの提携関係が継続される間においては、ディンタイフォンがマスコットキャラクターを祝日に合わせて加工し、限定商品に印刷して販売活動行ったのを知りつつも、それを反対する意思表示を一切してこなかったのにもかかわらず、ディンタイフォンから提携解消の通知を受けた同日に、通常では考えられない速さで証拠を収集できたという。もしP社はディンタイフォンが無断で加工行為を繰り返すのをずっと知らなければ、何故提携解消の通知を受けた日にすぐアクションが取れるのか?

- ディンタイフォンがP社から使用許諾を受けたマスコットキャラクターを加工し、それを自社商品のマーケティングに利用することは、P社はディンタイフォンとの提携関係のなかで当該事実を把握していたことは明らかで、G氏も前述した前提条件において、ディンタイフォンから指示を受け、本件マスコットキャラクターの加工作業に協力していた。従って、ディンタイフォンとG氏は故意または過失によって、P社の著作財産権を侵害したとは認められない。

商標権を著作権と混同してはならない

第一審の判断を受け入れないP社は控訴しました。それを受けて、知財裁判所は2021年に以下の見解を述べました。

109年度民著上字第4号

- ディンタイフォンはP社から承諾を得てマスコットキャラクターを商標として出願したが、商標権があっても著作財産権を所有していなければ、登録商標を勝手に加工できないとされている(著作権法第28条)。ディンタイフォンからは、P社は当該加工行為をとっくの昔に知っていたのに、それをずっと反対していなかった、と抗弁したものの、加工行為に対する反対の意思表示がないことは、やはり「加工への同意」にはならないので、ディンタイフォンが行ったマスコットキャラクターへの加工行為はP社への著作権侵害行為に該当すると判断。

- ディンタイフォンがP社が有する著作財産権を故意に侵害したとは認めないが、法律が分からないことで、商標権を有するから自由に加工できると誤解し、それについて一度P社と協議したりすることもなされていなかったため、その辺はディンタイフォンに過失があると考えられる。

- P社は2012年にディンタイフォンから加工されたマスコットキャラクターが印刷されたギフトボックスをもらった際に、著作権侵害につながる加工行為をすでに知っていたが、提訴したのが2018年であり、2年を超過したため、それによる損害賠償を請求する権利が時効により消滅となる(著作権法第85条、同法第88条、同法第89-1条)。一方、P社が追加で請求する、ディンタイフォンが本件著作権侵害によって得られた不当利得は、民法に定めた消滅時効は15年であり、時効になっていないため、不当利得の請求に関してはP社の主張は有効である(民法第179条、同法第125条)。従って、ディンタイフォンは、P社への著作権侵害に該当するマスコットキャラクターのイラストの利用件数に応じて、1件当たり2万NTDの使用料を不当利得としてP社に支払わなければならない。

- ディンタイフォンの著作権侵害行為によって、P社の名誉はどういう風に傷づけられたかは不明であり、ディンタイフォンのギフトボックスが売れたのも、著作財産権がP社にあるマスコットキャラクターの影響によるとも考えられないため、P社が請求する、ディンタイフォン自ら費用を負担のうえ、本件判決書を新聞に掲載することは認めない。

振り出しに戻る

弁護士費用も賄えない8万NTDしか受け取れず、かつ新聞掲載の請求も認められないP社は上告に踏み切りました。そして、最高裁は以下の判断で決着を持ち越しました。

111年度台上字第185号

- P社が2012~2013年にディンタイフォンからギフトボックスを受け取ったとき、2015年に内容証明をディンタイフォンに送付したとき、いずれの際も著作権侵害の件について触れていなかった。P社が一体いつから著作権侵害の事実を知ったのかを先にはっきりさせなければ、時効になるかどうかの判断はできない。

- 著作権侵害の対象となるマスコットキャラクター入り商品の月次販売実績は約3,000NTD、というディンタイフォンからの説明を根拠に、1件当たり2万NTDの使用料をP社に支払う必要と第二審が判断したが、P社が主張した、約575万NTDの月次販売額とはあまりにも差がありすぎるので、「1件当たり2万NTD」という判断が妥当であるかどうかが微妙。もし賠償額を上方修正する必要性が出たら、P社が要求する、本件の判決書を新聞に掲載する件の妥当性についても今一度検討しなければならない。

今週の学び

おいしい小籠包が食べたいから、ディンタイフォンに行きます。ゆるキャラ的なキャラクターがあるようですが、それは私がディンタイフォンに行く理由でもなければ、それを目当てにディンタイフォンの商品を購入したりする記憶もありません。そんなマスコットキャラクターによって、こんなお金と時間がかかるトラブルが起きたとは、ちょっとしたびっくりですね。以下、今週の学びです。