あなたは監視されている!会社がPCソフト等で実施する従業員のモリタニング・監視制度の合法性について

コロナ禍の関係で、リモートワークの実施が進められています。そこにあった大きな懸念点として、従業員が在宅勤務中、本当に仕事をしてくれているか問題が折に触れて取り上げられています。

上記問題点を解消するとともに、会社の秘密情報が知らない間に漏洩されないよう、リモートワーク社員が使用するノートPCに監視ソフトを導入する方法が一部取られています。そうすると、社員が勤務時間中にインターネットの私的閲覧を行ったり、社外秘の電子データを無関係な第三者に転送したりすることないか、随時モリタニングすることが可能となります。

ただし、こういった監視ソフトを導入すると、社員がノートPCを通して行う電子メールでのやり取り、LineやSkype等チャットツールでの会話履歴を会社は全部把握できる可能性が存在するわけなので、業務連絡ならまだしも、私的やり取りさえも会社に抑えられることとなると、従業員のプライバシー侵害になるのでは?との疑問が脳裏をよぎったりするかもしれません。

ファウンドリー世界最大手のTSMC社は、2021年9月ごろ、従業員7名を電撃解雇したとの告知を行いました。マスメディアの報道によっては、当該7名の従業員がリモートワーク実施期間中において、社内のチャットツールを利用し取引先の発注量に関する情報を片っ端から収集し、それを参考に勤務時間中に株式の売買を行いながら、同好会のような組織まで作り上げたりするなど、従業員としてあるまじき行為を繰り返していました。TSMC社が外聞の関係者から告発を受けてから、同7名が使用するノートPCに内蔵された監視ソフトを使い、水面下で証拠収集作業を本気で取り組むようにしました。はっきりクロだと証明できるほどの証拠が集まった時点で、戒め的に当該7名の従業員をすかさず懲戒解雇を実施した、との事件でした。

従業員がリモートワーク中に、長期間にわたって私用をこなし、取引先の内部情報(発注量等)を許可なく収集し外部(同好会等)に漏洩したりすることがあったら、会社から容赦なく懲戒解雇されても文句は言えないが、会社が監視ソフトを使って、公的又は私的を問わず、従業員が行った、チャットツールや電子メールでのやり取りを含めたPCに関する一切の操作をモニタリングすること自体、台湾の法律的には本当に大丈夫でしょうか?

会社が行う、従業員に対しての監視、モニタリングについて、法的な境界線はどこにあるか?という人事労務界隈でよくある問いかけに対して、いつものマサレポらしく、分かりやすく解説していけたらと思います。

会社が監視ソフトを利用しての従業員に対するモニタリング・監視に関する裁判例

会社は従業員に支給するノートPCに予め監視ソフトをインストールして、従業員の仕事ぶりをモニタリングできるか問題については、以下2018年の裁判例を見ながら、考察を進めていきましょう。

とある台湾系企業のH社長は、離職した購買担当のC氏が社内の秘密情報が書き込まれた電子データを無断でコピーのうえ持ち去ったと考え、事前に社内PCにインストールした監視ソフトを使って、C氏が在職期間中での通信記録を一部抜粋し検察署に提出し、営業秘密法に違反するとして提訴しましたが、それを知ったC氏は、H社長が非合法的な手段を使い社員の私的通信記録を収集・利用することで、プライバシーの侵害に当たるものとして、H社長を相手取って訴訟を起こす、との反撃に出ました。

結果、H社長は裁判官から3ヶ月の禁固刑に処せられ(最高裁108年度台上字第3919号刑事判決)、C氏も営業秘密法の違反で起訴され、2022年に入ってなお知財裁判所で案件が審理されています。(最高裁110年度台上字第2100号刑事判決)

H社長は自社の営業秘密を守ろうと、違法の疑いが持たれる元社員に対して法的手段を講じるだけなのに、何故逆に刑事責任を問われ、有罪判決を言い渡された始末なのでしょうか。

判決書では、H社長が自社PCにインストールした監視ソフトは、業務連絡用の電子メールや社内の通信ソフトのみならず、個人のスマートフォンとも同期化できるPC版のLINEやSKYPE等のチャットツールでの会話履歴も記録可能であり、H社長はこういったプライベート的な情報を収集可能な機能が付いているのを知りながら、あえてそれを社員が操作するPCにインストールした行為はプライバシーの侵害に該当し、法律に違反したとの見解が示されました。

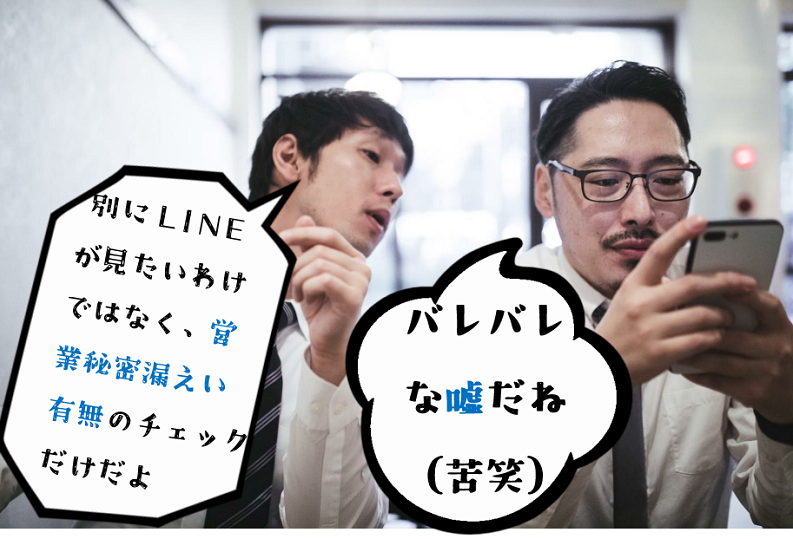

H社長は、当該監視ソフトを社内PCに入れた理由は、自社の営業秘密を守るためにあり、私的情報をチェックしたりする目的ではないと抗弁したが、証人として出廷した元社員のS氏は、自分が在職時に、H社長はS氏がLINEにあった私的会話記録をいきなり持ちだして、いろいろ詮索していたことがあって、それがきっかけで退職を申し込んだ、との証言を行い、H社長の抗弁は最終的には裁判官に受け入れられませんでした。

では、会社は自社の営業秘密を守る観点で、従業員が行う業務連絡に関するやり取りを合法的に確認できる方法ないか、との点についても考察してみましょう。

(「自社の秘密情報をどうやって守ったらいい?知ってるようでよく知らないー台湾の営業秘密法」を合わせてご参考いただけます)

違法にならない、従業員に対しての適正なモニタリング・監視活動

まず判決書から示された見解を取り上げて、違法にならない適正なモニタリング・監視活動とは何かを考えましょう。

会社が社員メールをチェックする行為は、従業員のプライバシー侵害になるかを判断するためには、従業員は社員メールについて、プライバシー権への「合理的な期待」が持てるかによらなければならない。会社は、社員メールをチェックできる権利に関する明白なプライバシーポリシーがあって、もしくは社員メールをチェックできる旨を記載した同意書に従業員が署名したら、社員メールについてプライバシー権への「合理的な期待」が持てるとは認めがたい。

100年度労上易字第121号民事判決

社員メールの監視が従業員のプライバシー侵害になるかは、会社は社内秩序の維持及び社内財産・設備の管理目的によって行うものか、又は社員メールについてプライバシー権への「合理的な期待」が持てるかによって判断しなければならない。社員メールの使用に関するはっきりとしたプライバシーポリシーが社内周知されたら、上記プライバシー権は合理的に期待できるものにはならない。

一方、社員メールの監視は、会社の利益を保護する目的によるものではなく、比例の原則に反するプライバシー侵害行為に該当すると、従業員側で立証可能な場合には、この限りではない。

101年度上字第204号民事判決

上記見解によっては、社員メール又は社内のチャットツールの使用に関して、事業所内で周知されたプライバシーポリシー又は従業員署名付きの同意書があって、かつ比例の原則に反しない大義名分が存在すれば、合理的範囲を超えない前提で、従業員が行う業務連絡のチェックは原則として可能であることが分かります。

上記の考察を踏まえ、冒頭で取り上げたTSMC社の事例を分析しますと、TSMC社には経済価値の高い営業秘密を有し、それを保護する明確な目的のもと、従業員に支給するノートPCに監視ソフトを予め入れました。また、TSMC社は外部の第三者からの告発を受けた、というはっきりとした理由が生じたため、監視ソフトを通し調査を実施したら、元社員が行った就業規則に違反した重大な不正が見つかり、懲戒解雇を実施したわけです。

監視ソフトの導入は事前に元社員に周知していたかはマスメディアの報道だけでは詳細不明だが、「監視ソフトの導入に値する営業秘密を有すること」、「外部告発を受けてからの調査発動」等の2点からは、TSMC社が当該7名の従業員に対して行ったモリタニング・監視活動は、法律的には正当性の有するものである、との主張にはなり得ましょう。

まとめ

社内には守るべき営業秘密があって、それを保護しようと、社員メール又は社内のチャットツールで行われる業務連絡に関するやり取りを会社が合法的にチェックできるかについて、ご参考いただける前提条件を以下まとめます。

ご参考いただける前提条件

- 社員メール又は社内のチャットツールの使用に関する社内講習会を設け、社員としっかり意思疎通を行うこと。

- 営業秘密の社外流出を防止する観点で、会社は不定期的に監視を行うため、私的利用を控える旨を記載した、社員メール又は社内のチャットツールの使用に関するプライバシーポリシーを作成し、社内で周知させること。

- 監視手段・範囲・方法等を明記のうえ、社員メール又は社内のチャットツールの使用に関する同意書を従業員と交わすこと。

- 社員メール又は社内のチャットツールの監視を行う担当者を予め指定し、不特定多数の目に触れさせないこと。

- 社員メール又は社内のチャットツールの監視・モリタニングは、妥当性を有する目的があって、関連法令に基づきなされること。

- 社員メール又は社内のチャットツールの監視・モリタニングで得た資料や情報を適切に保存し、妥当性を有する目的以外には利用しないこと。

社員が業務時間中で行うやり取りへの監視・モリタニングについて、実務的によく争点となるケースは、例えば従業員は会社が行うこういったモニタリング制度を全く知らなかったり、会社が監視・モリタニングを実施する範囲で比例の原則に反する恐れがあったり、会社には守るべき営業秘密がほとんどないにもかかわらずあえて監視ソフトを導入したりする、といった特徴を有する場合です。これらのリスク事項を注意深く無くしていくことは、モリタニング制度を問題なく実施するための礎となりましょう。

コロナ禍の影響で、WFHという勤務形態が日常化になっている今では、従業員のプライバシー侵害にならない程度で、自社の営業秘密が不当に流出させないよう、勤務時間帯で行われた電子メールや会話アプリでのやり取りをモニタリングできるか問題は重要性を増しています。今回のマサレポをご覧いただいたのをきっかけに、監視ソフトを導入できる前提条件が整っているか、もしくは今実施中のモリタニング制度でプライバシー侵害に該当する可能性ないかについて、前述したご参考いただける前提条件をもって、軽く社内のリスクチェックを行っていただくことがお勧めです。