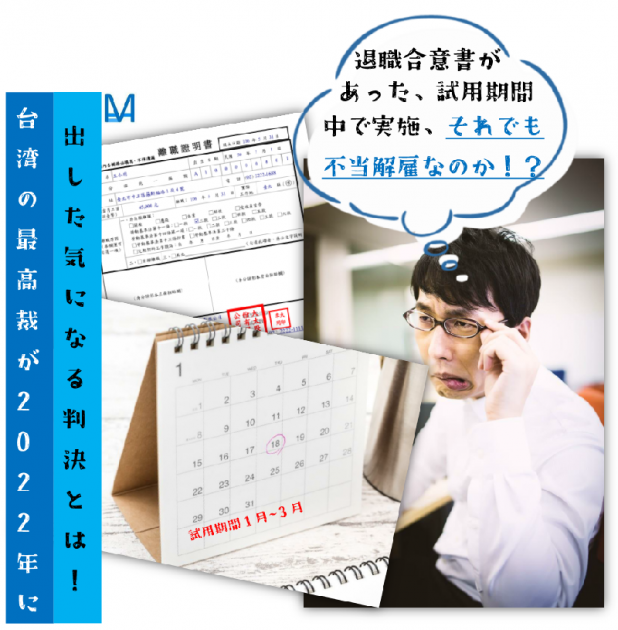

退職合意書があった、試用期間中で実施、それでも不当解雇なのか!?台湾の最高裁が2022年に出した気になる判決とは!

新入社員との雇用契約書に試用期間の条件をつけることが可能です。(マサレポー「台湾の労働局へ連絡したら、試用期間の定めが違法だって言われた、ほんまかいな?」を合わせてご参照ください)

試用期間中の解雇は、試用期間後の解雇と比べたら成立要件が比較的緩いため(台北地裁102年度労簡上字第7号民事判決)、不当解雇と認定される可能性は高くありません。

契約自由の原則を尊重する観点で、労使間で合意された解雇の実施は原則として有効です。(台湾高裁107年重労上字第66号判決)

上記労働部の公式見解や裁判例がなされているにもかかわらず、試用期間まだ終わっていない従業員に、退職合意書に署名してもらってから実施する解雇であっても、台湾の最高裁に不当解雇と認定された事例が2022年に起きました。

勤続年数が長い従業員なら分からないでもないが、3か月の試用期間が終わらないうちに実施する解雇で、かつ労使双方の合意がなされた退職合意書もあったのに、何故?

という風に、納得がいかない思いが強いでしょう。

通常の場合、このような展開はまず考えられませんが、これから紹介する事例に、たまたま肝心な要素が絡むことで、地裁、高裁で正当解雇と認められ続けてきた見解が、最高裁になってひっくり返されてしまいました。

果たして、この背水の逆転劇を起こした肝心な要素とは何か?以下マサレポで謎のベールを剥がしていきます!

いざこざは、こうして起きました。

女性のS氏は2017年、本木雅弘が生まれた12月21日に、試用期間3ヶ月、月給5万NTDの営業マネージャーとしてH社に入社しました。

翌年の1月25日に産婦人科で妊娠と診断されたS氏は、翌日、H社に本件を伝えたら、3日後の29日に、パフォーマンスが悪いからあなたはクビだ、とH社から言い渡されました。配転でもいいから、最後のチャンスをくださいとH社にお願いしても拒否されたS氏は同日、H社から要求された退職合意書にサインし、S社から離職票と解雇手当の支給を受けてH社を後にしました。(マサレポー「裁判を起こすまで手に入れたいほどの価値がある!?知らなければ損する離職票に関する要チェック事項」合わせてご参考ください)

2018年3月1日、やはり納得がいかないS氏は、地方労工局に労使調停を申し込んだと同時に、H社へも内容証明を出しました。その後、地方労工局が組織した性別平等委員会はH社に性別就業平等法に違反したと認定し、30万NTDの過料処分を下しました。それを受け、S氏は同年8月27日に再度H社に内容証明を出して、給与と諸々手当の追加支給を要求しました。

同年9月27日に行われた第1回労使調停にH社は応じたが、調停が不成立で終了。同年11月5日に行われた2回目の調停も不発に終わってしまいました。

行政レベルからプレッシャーをかけても全く効かなかったH社にしびれを切らしたS氏は、裁判所に訴えかけることを決意し、不当解雇による給与補償や諸々手当、慰謝料を合わせて約100万NTDの請求額をもって、H社を相手取って提訴しました。

主張をぶつかり合わせる労使

裁判戦争をスタートさせたS氏は以下点をもって、H社が行ったS氏の解雇に正当性がないため、請求額を払わなければならないと主張しました。

S氏の主張

- 妊娠の件を伝えた翌日にH社から解雇宣告。明らかに妊娠差別。(性別就業平等法第11条第1項に違反)

- 解雇宣告の日に、解雇決定の根拠となる人事考課の詳細を聞いたら、相手にされず、配転の可能性を聞いても即座に拒否された。妊娠差別としか考えられない。

- H社が証拠として提出した人事考課の資料は後付け的に作成したものであり、信憑性なし。

S氏の言い分に対しては、H社は以下のように抗弁しました。

H社の主張

- S氏は勤務期間中に2回ほど無断外出しており、パフォーマンスと業績も悪かったため、労基法に基づき解雇を実施しただけで、妊娠差別ではない。(労基法第11条第5号)

- 1983生まれの35才(事件当時)にして、以前の職歴は最長2年3ヶ月、大体は数か月間、最短3日で仕事を換えていた。S氏の能力や仕事への態度に何らかの問題があると思われる。

- 人事考課の資料は以前から使用してきたフォーマットであり、急遽作成したものではなく、解雇宣告時にS氏へも提示した。

- S氏は自らの意志で退職合意書に署名し、かつ当社は、比較的融通が利く試用期間中に解雇を実施したため、不当解雇にならない。(マサレポー「脅威、不当解雇の逆襲!」合わせてご参考ください)

軍配が上がったのはどっち?地裁、高裁が下した判断

労使双方の主張を一通り聞いた地裁の裁判官は、以下の見解を述べました。

第一審の見解

- 試用期間は正式な雇用契約を締結する前段階であるため、会社側に明らかに権利濫用的な行為があった場合を除き、同期間中での解雇について会社は比較的大きな裁量権を有する。

- H社の人事考課の資料に、解雇につながる理由が明記されている。

- 妊娠によって解雇されておらず、妊娠休暇や育児休業を普通に取得できたH社の従業員はほかにいる。(マサレポー「2022年1月18日から、妊娠検査休暇、妊娠検査付添休暇・出産付添休暇が7日に!」合わせてご参考ください)

- S氏はH社から解雇を言い渡されたら、それを認めないそぶりを見せることなく、黙々と退職手続を行った。

上記の点によって、裁判官は2019年9月4日の判決でH社に白星をあげました。(台北地裁107年度労訴字第360号判決)それを不服とするS氏は、すかさず高裁に控訴しました。

本件について再調査を行った高裁は、次のように見解を示しました。

第二審の見解

- S氏に対しての人事考課は、S氏の直属の上司、H社の副総経理、総経理という順番で、複数人の管理職によってなされた客観性を有する結果であるほか、S氏も当該人事考課がどの点において不当であるか立証できない。

- S氏は入社して2ヶ月未満の間に、2回も無駄外出したため、H社の服務規則を守っていないことが明白。

- 試用期間中の解雇について、会社に課す「最後的手段の原則」を守る義務が緩和される。そのため、H社は労基法第11条によって解雇を行ったことに違法性が認められない。

上記によって、高裁は地裁の判決結果を支持し、H社に二つ目の白星をあげることにしました。

どんでん返しの第三審

弁護士費用が重なるが、第二審まで来ていたから、中途半場でやめるわけにはいかず、第三審までとことん戦おう!と覚悟を決めたS氏は、最高裁への上告手続きを行いました。

本件について書面審理のみ行った最高裁は、高裁の判決結果に対して以下の指摘を行いました。

第三審の見解

- 法律上、妊娠した従業員が会社でマタハラを受け、「当該事実を会社に釈明」すれば発動条件が満たされる形となり、会社側にそれをひっくり返すほど、有力な証拠を提出できなければ、マタハラは成立するとされています。(性別就業平等法第31条)H社は果たしてマタハラが起きていないことを十分に証明できたのか?

- 専門性を重視する観点で、労工局の組織した性別平等委員会が作成した調査報告書を本件審理に取り入れるべきであるが(性別就業平等法第35条)、高裁はそれを行わなかった。

- H社はS氏から妊娠の件について報告を受けたら、すかさずS氏を解雇した。なお、人事考課も妊娠報告を受けた後で行ったものであり、妊娠報告を受ける前に、H社はS氏に対して仕事上の問題点を指摘したりしたことあるか?

- S氏が2回も勤務時間中に無駄外出したとH社が主張したが、1回目は、S氏の私有物はまだ社内の机に置かれ、退勤時間の打刻もしっかりなされたため、外出を証明できる証拠が未見。2回目は、S氏はその後すぐ休暇申請を提出したのに、H社がそれを許可しなかった理由は何か?

- S氏に対する人事考課に、仕事についていない、会社が要求するレベルに達していない、市場開拓の能力が欠如、営業として向いていない、といった評価が記載されている。H社が主張する解雇の理由である無駄外出との関係性が見えない。こうした評価を付けた客観的事実あるか?

以上の問題点により、最高裁は第二審の判決を棄却し、審理を高裁に差し戻す判決を下しました。

ここまで来て、風向きが一変し、S氏にとって極めて有利な展開となりました。その後高裁で行われる審理で、H社はS氏に100万NTD弱の補償金を支払ううえ、職場復帰させるよう命じられることになるのでしょうか。これからの展開に目が離せません。

終わりに

従業員が退職合意書にサインし、会社が地方労工局に解雇報告を行って、離職票の発行と解雇手当の支払もなされたら、人事考課の結果に基づく試用期間中の解雇は問題なく実施できるはずです。通常のパターンならそれぐらいで終了します。

ただし、今回紹介した事例のように、会社が解雇しようとする従業員に、試用期間中に妊娠等めでたい話しが出てきたら、労基法だけでなく、性別就業平等法に定めた比較的細かいルールがしっかり守られているかもチェックしなければならない形となってまいります。

通常の場合だと、試用期間において会社に付与される裁量権が比較的大きく、立証責任を厳しく求められることも少ないため、解雇の実施に妥当性があると認められる傾向です。一方、女性社員が妊娠することとなると、性別就業平等法が横から登場し、会社は「解雇は妊娠差別によるものではない」ことを客観的に立証できる証拠を提出しなければ、試用期間中の解雇とは言え、不当解雇と見なされる可能性が劇的に増えるかもしれないと、前述最高裁が今年に出した判決で分かりました。

また、裁判所は、行政が出した見解に拘束されることなく、自らの判断で独立した見解を出すことが可能とされています。にもかかわらず、本件の最高裁で、本件審理を担当した高裁は、性別平等委員会がまとめた調査報告書をろくに目を通していなかったため、やり直しだ!との判断を下したのは、性別就業平等法第35条の定めによる影響が色濃く出ていると思われます。「マタハラ疑惑」という肝心な要素が絡んでいたら、経験則による解雇の実施が大変危険であることが伺えましょう。

従業員の解雇を既に行ったら、取り返しがつかない場合は多々ありますので、本件のように、解雇の合法性や正当性について少しでも悩んでいたら、直感に任せて解雇を敢行することなく、事前にマサヒロへご相談いただくことがお勧めです。