「自主退職して2年経った元社員に、何故40カ月分の給料の支払い義務があるのか?」―労災事故の対応における会社の要注意点!

社内に労働災害(労災の定義についてはこちら)が起きたら、たとえ事故の原因は被災した従業員が会社の指示を無視したことによるもので、会社は一切悪くないといっても、会社はかかる治療費を負担するとともに、給料を今まで通りに支払わなければならないという、いわゆる「無過失責任」を負うとされています(95年台上字第2542号民事判決)。

また、被災した従業員が治療を受けている間においては、事業が継続できないなど不可抗力がない限り、たとえ被災した従業員が故意に仕事をさぼったりするような懲戒解雇されても文句が言えない状況があったとしても、会社は同従業員をクビにすることはできません(労働基準法第13条)。

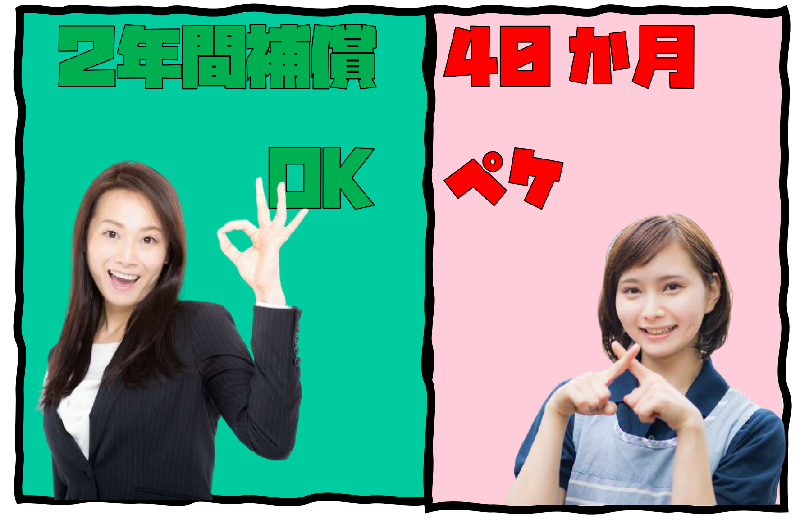

一方、被災した従業員が治療を受けて2年経っても治らず、指定病院から、労働能力の低下は認められたが、障害認定基準を満たさないとの診断結果が出た場合、会社は一度に40か月分の給料を支払って、被災した従業員に対する補償責任をチャラにする権利があります(労働基準法第59条)。

では、被災した従業員は自らの意思で、治療期間中に自主退職した場合、本人の決定を尊重する意味合いで、会社がもともと負担しなければならない補償責任もそれによってなくなるはず、と一般的には考えられるかもしれません。

事実上、会社に義務付けられる「労災補償責任」は、過失の在処を問わない性質を有するのみならず、被災した従業員との雇用関係が存在するかどうかも重要視されない、まるでいかなる物理攻撃も効かない反則的なラスボス的な設定とされています(労働基準法第61条)。ただし、最近、そのラスボスに対して疑問符を突き付ける司法見解がなされました。以下その詳細を確認してみましょう。

労災事件のあらすじ

- 2015年5月

- C氏が月給47,000NTDの料理人としてPホテルに入社し、ホテル内の料理制作を担当。

- 2018年2月

- C氏は両手の痛みで病院に出向き、手関節の腱炎と診断された、しばらくの間休憩必要と記載した診断書でPホテルに休暇申請をしたら、退職勧告を受けました。

- 2018年4月

- C氏は自主退職によりPホテルとの雇用関係が解消。

- 2018年8月

- C氏は労使紛争の調停を申請し、一部の給与補償についてPホテルと交渉成立。

- 2019年

- C氏はPホテルを相手取って、40か月分の手切れ金を含め、約300万NTDの労災補償金を請求する訴訟を起こしました。

40か月分ルールは会社限定の技

C氏の提訴を受けて、地裁は2021年に以下の判断をしました。

108年度労訴字第12号判決

- C氏は2018年4月にPホテルから退職したが、その後も継続的に労災治療を受けていた。C氏が被災したのは在職中なので、雇用関係が解消したとしても、Pホテルは労災治療にかかる費用を負担する義務がある。

- 指定病院からの鑑定報告によると、C氏は2020年2月時点においても、現職に復帰し料理人の業務をこなす労働能力がないとの結果が分かった。なお、C氏は2018年4月にPホテルから自主退職したとは言え、被災した従業員を解雇できないルール(労働基準法第13条)を考慮し、被災した従業員が会社に労災補償を請求できる権利は、雇用関係の解消により消滅することにはならない。そのため、Pホテルは退職日から2年間の給料を労災補償金としてC氏に支払わなければならない。

- 被災した従業員が治療を受けて満2年になってもなお治らなかった場合、一度に40か月分の給料を支払って、同従業員に対する補償責任を免除することができる権利は、会社が法によって付与される専属的な権利である。そのため、たとえC氏は自らの治療期間が満2年なので、それ以上Pホテルと関わりたくないと思い、給料40か月分に相当する手切れ金をPホテルに請求しても、当該請求を認めるわけにはいかない。

- C氏が労工保険局から受領した老齢年金は労災保険によって支払いを受けた給付金ではないので、自らが負担すべきC氏への労災補償金から当該老齢年金を控除できる、というPホテルの主張は認めがたい。

40か月分ルールは両サイドともに発動可能

退職日から2年間の給料とその間の治療費はもらったが、給料40か月分の労災補償金には手が届かなかったC氏は控訴しました。第二審の結果はこうです。

110年度労上字第3号

- 被災した従業員は2年だけでなく、10年、20年間治療を受け続けてもやはり治らなかった場合には、会社は今までとおりの給料を支払い続けなければならない。つまり、会社が負担する労災への補償責任は、原則として期限に関する定めはない。ただし、会社の経済的負担を考え、何10年間も給料という名義の労災補償金を払い続ける代わりに、被災従業員の治療期間が2年を経過した節目に、40ヵ月分の給料を一度に支払えば、被災従業員に対する補償責任が免除される、という例外的選択肢が用意されているわけである。所定の要件がクリアされたら、たとえ40か月分の給料は会社が提案することなく、被災従業員のほうから能動的に請求してきても、当該例外的選択肢が定められた当初の理由に反するとは考えられない。従って、2年間治療を受けて治らなかったC氏には、Pホテルに40か月分の給料に相当する労災補償金を請求する権利があることをと認める。

- C氏はもともと保険局からもっと多額な労災給付金を受給できたのにもかかわらず、たまたま老齢年金の給付要件も満たしていたから、老齢年金の給付申請を行ったせいで、自動的に保険脱退扱いにされてしまい、会社が負担すべき補償金を一部カバー可能な労災給付金もそれによって受給できなくなった、だからC氏が労災給付金の代わりに受給した老齢年金を、会社が支払う必要のある労災補償金から差し引くことができる、というPホテルの主張について、C氏にはもともと労災給付金及び老齢年金を両方とも受給できる権利が付与されており、会社が負担する補償金と相殺可能なのは「労災給付金」のみである、という事実は法によって定められている(労働基準法第59条)。なお、老齢年金は定年という要件を満たしてはじめて受給できるわけであり、労災とは因果関係が認められないため、会社が果たすべき補償責任はそれによって軽減する、という考え方は筋が通らない。

私的自治の原則を守りましょう

治療を受けた2年間の給料ならまだしも、それに40か月分の給料を追加で支払う必要となったら、さすがにたまったもんじゃないというわけで、今度はPホテルからカウンターアタックが放たれました。

最高裁が2023年1月に出した答えはこうです。

- C氏が自らの意志によりPホテルとの雇用関係を解消した件が事実であれば、私的自治の原則に基づき、当該意志を尊重すべきである。従って、Pホテルから自主退職したC氏に、Pホテルに対して、雇用関係がない2年間の治療費を請求する権利があるとは認めがたい。

- 40か月分給料のルールは、会社が終わりの見えない補償責任を負う代わりに用意される救済措置との位置づけであり、それを行使するかは会社次第である。C氏はPホテルとは既に雇用関係がないにもかかわらず、元従業員の立場で、会社に付与される権利をもって、Pホテルに40カ月分の給料を労災補償金として請求するのは道理に合わない。

今週の学び

労働災害が起きたのは、会社側に存在した安全衛生管理上の欠陥、または従業員側が行った何等かの不安全な行動が原因にあるかと考えられます。たとえ労災の原因はひとえに従業員側にあってとしても、被災した従業員が労災によって経済的な困窮状態に陥らないよう、会社に労災補償の責任を課し、給料や治療費など経済的支援を最大限にバックアップしろ、というような法律作りとされています。

一方、通常ではあまり考えられませんが、今回の裁判例は、会社が前述の補償義務を負わなければならない前提において、被災した従業員が自ら当該補償を受けられる権利を放棄し、一方的に退職した場合であっても、会社に課される補償義務はやはりなくならないか、という議論については、各審級の裁判所はそれぞれ異なる見解が示され、興味深い展開を見せています。これから行われる高裁での差し戻し審でなされる判断は注目に値しましょう。