「手が滑って給与を過払いしてしまったらどうする?」―過払い給与の返還請求を求めるときの要注意点をCheck!

会社の給与計算で、たまにこういうシチュエーションありませんか?

マサ君、悪い。昨日人事から配られた繁忙期激励ボーナスだが、一桁間違えてさあ、予定額の10倍になった。余計に支払った額を会社に返金してほしいだが…

給与計算のソフトに問題があって、1.34倍で計算すべき残業代を2.67倍で計算された。給与明細を再発行してあげるから、差額をヒロちゃんの来月の給料から引くね~

給与手当などの計算を間違って、従業員への支払いが正しい額を下回った場合、従業員と相談して来月に不足分を追加で支払ってあげれば問題ありません。一方、逆のパターンで、会社側の計算ミスで給与手当を予定より従業員へ多めに支払った場合は、金額的にはそれほど高くなければ、従業員に事情を説明し了承を得れば来月の給与手当から差し引くことで、問題解決です。

ただし、給与計算の間違いが長い間是正されず、問題に気付いたときは、過払い給与が既にそこそこの額となった場合、将来の給与から差し引くと、従業員の生活に影響が生じたりして、嫌がられる可能性が生じてきます。これがきっかけで、会社に返金することを従業員に拒否されてしまったら、会社はどう対応したらよいのでしょうか。また、対象従業員がまだ在職している場合、従業員から了承をもらわずして、多めに支払った額を否応なしに月次給与から引いても問題ないか、などのうやむやを含め、「手が滑って給与を過払いしてしまった」場合の要注意点について、以下説明を進めます。

過払い給与の返還を求める法的根拠

2ヶ月分の年度ボーナスを受け取った翌月に退職を言い出した従業員に不満を持つ会社は、

人事の人がボーナスを計算するとき、ドラゴンボールZを観ながら作業していたので、1ヶ月分のみの年度ボーナスを2ヶ月分に間違ってた、過払い分を退職日までに返金するように。

と主張するケースは、さすがにトラブルを巻き起こしやすく、法律的にも結構リスキーだが、会社は前述のような下心がなく、単に数字の計算間違いによって給与を過払いした場合は、「正当な理由がないにもかかわらず、過払い給与を受領し、それによって会社が損失を受けたから、当該過払い給与を返してほしい」というように、会社から過剰に受け取った給与手当を「不当利得」として、従業員に対し返還請求を行うことができます(民法第179条)。

返金する義務がないと従業員が主張できる?

給与を過払いしたと気付いたが、従業員へのご褒美として返還請求をしない太っ腹会社を除き、会社は通常、過払い給与があったと認識したときに従業員に返金を求めたりします。そうすると、従業員から以下のような返事が返ってくる場合があります。

人事など給与計算の専門家じゃないから、過払い給与であるかどうかを区別する能力を持ち合わせていない一従業員な俺は、会社から支払いを受けた全ての現金を給与と認識するしかないじゃないか。家族を養うために、毎月給与をもらうたびにすぐ使い果たしているから、今更返金しろと言われても、返還しようがないってばよ!

確かに、過払い給与を受領した従業員は、「会社から多めに支払われた」という事実を認識せず、かつ返金請求を求められたとき、手持ち現金と銀行の預貯金がほとんど残らず、返還できそうもなかった場合においては、不当利得としての過払い給与を会社に返還不要と主張できるが(民法第182条)、もし従業員が「会社から多めに支払われたのを認識できなかった」ということを客観的に立証できない、例えば会社から毎月もらう給与明細と実際に支払われた額に確かに差額が存在する場合、たとえ手持ち残金が少ない状態であっても、従業員は返金不要と主張できないとされます。

過払い給与を取り戻す方法

一般的な考え方はこうです。

社員150人と個別で相談を行って、同意書をいちいち取り交わしたら時間が大変無駄になるだけ。相談せずに来月の給料から過払いした分を一括で差し引いたほうが効率がよい。別に社員の給料をねこばばしようとするつもりはないから、やっても問題ないだろう!

確かに、会社は今までの損失である過払い給与を一度に取り戻すという不正ではない目的で、「従業員に支払う給料」という債務を、「従業員が会社に返還すべき過払い給与」という債権と相殺した残高を従業員へ支払う、のような単純明快な方法を採択すれば、一番手っ取り早いです。ただし、本人からOKサインをもらう前に、生活を維持するための給与を一方的に差し引くと、従業員の日常の経済生活に支障が出る恐れがあるほか、労基法に定めた「賃金全額支払いの原則」にも反しており(労働基準法第22条)、行政罰を食らう可能性があるため、おすすめできない対応方法です。

また、従業員と面談を行って来月の給与から一括、もしくは分割で差し引く形で、過払い給与を少しずつ返還するよう求めたものの、従業員に拒否されてしまった場合であったとしても、それを理由に会社が一方的に相殺作業を始めてはいけません。支払い給与のマイナス処理ができるのは、原則として社会保険料や所得税など公的支払いを納付することや、従業員本人から「控除していいよ」という同意を得た場合のみとされるからです。

では、従業員から「いやなこった」と言われたら、過払い給与を諦めるしかないのか?!

諦めたら、そこで山王戦をもう1回観るしかありません。飴が通用しないなら、今度は鞭でやりましょう。

取引先が商品代金の支払いを渋って、いくら催促しても支払おうとしない場合と同じく、従業員が過払い給与を現金で返してくれず、給与から差し引くことも了承しなかった場合は、会社は裁判所に対して支払督促を申し立てることが可能です。従業員が20日以内に「異議あり」とのボタンを押さなかったら、会社は当該従業員の財産を強制執行できるようになります。もし前述の20日以内に「異議あり」の吹き出しが飛び出したら、支払督促の申し立てが不成立となり、本件過払い給与の返還請求が民事訴訟に持ち込まれる形となります。訴訟が始まると、手続きが比較的ややこしくなるが、「過払い給与を諦めるしかない」という状況にはなりません。

過払い給与を請求する消滅時効

他方に対して金銭の支払いを求める請求であれば、期間の長さこそ異なるが、基本的に消滅時効のルールが適用されます。過払い給与に対する返還請求は勿論例外ではありません。

台湾の法律では、会社の計算ミスで給与を多めに従業員に支払って、会社が事後それに気づいて返還を求める場合は、請求ができるときから15年以内に当該請求権を行使しなければ、従業員が会社の請求を拒否することができるとされます(民法第125条、民法第128条)。15年という消滅時効は比較的に長いほうなので、軽く留意しながら過払い給与の返還請求を求めるかの検討をしましょう。

過払い給与の請求がもたらす損失?

会社が過払い給与の返還請求を求め、従業員が以前受け取った過払い給与を会社に返還します。「受領すべきでない金銭を持ち主に返す」ことは損失とは言えません。だからといって、「会社が過払い給与を請求する」だけなら、誰にも損失を与えない、と結論付けるのは早急です。

元々毎月NT$100を負担すればよいとされる社会保険料で、過払い給与を受け取ることで、標準報酬月額の等級が1ランク上がり、それによって従業員の自己負担保険料がNT$200/月に増額したにも関わらず、数年後会社から過払い給与の返還請求を求められたら、この間支払い続ける保険料の半分が無駄となってしまう、というケースにおいては、毎月余計に支払っている保険料はまさに従業員にとっての損失です。

なお、会社から受け取った過払い給与が免税の残業代ならまだしも、個人所得税が課税される手当やボーナスなどの給付に該当すれば、従業員側において「税金による損失」も生じてしまいます。

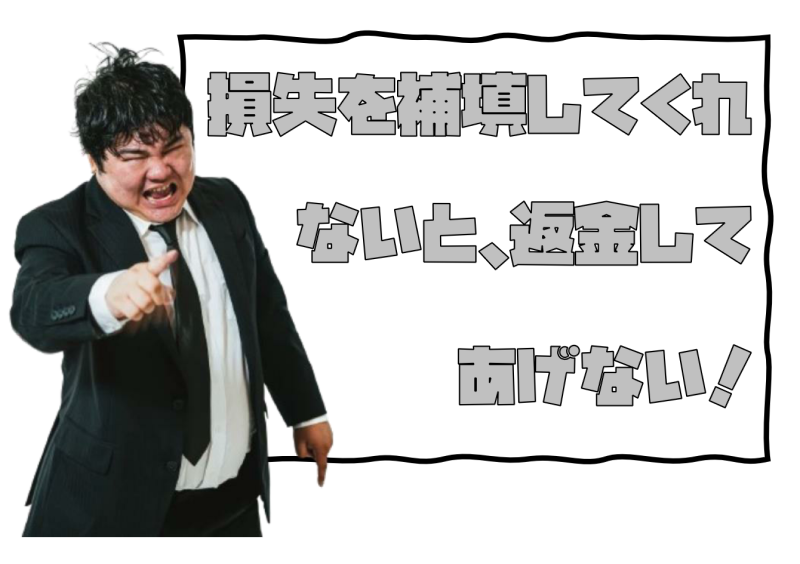

会社が過払い給与の返還請求を求める際に、従業員のこういった損失をしっかり穴埋めしてあげないと、トラブルの元になりやすいので、気を付けなければなりません。

今週の学び

もし過払い給与問題は、人事ソフトに潜むバグによるものであれば、従業員に返還請求を求める代わりに、会社はソフトの発行元に対して損害賠償請求を求めることも可能とされます(民法第227条)。過払い給与を受け取った全ての従業員に対して個人面談を行って、毎月の支払給与から過払い給与を控除する同意を得るための話し合いを行うハードルを考えたら、会社対会社の損賠賠償請求を行うほうがやりやすいかもしれません。ただし、会社がソフトの発行元から過払い給与と同額の損害賠償金をもらってから、過払い給与を受け取った従業員に対しても返還請求を求める、つまり「過払い給与×2」をもらおうとする考えはさすがに問題なので、留意しておきましょう。