社員数の増加に伴う、労働法における法的義務まとめ

〇〇人を雇用したら社会保険加入必要、〇〇人を雇用したら就業規則の作成が必須、〇〇人を雇用したら労使会議の開催が義務付けられるといった、社員数と連動する台湾の労働法における法的義務に関する情報をたまに耳にしていると思います。しかし、似たり寄ったりの専門用語が混在したり、頻繁になされる法改正の関係で益々混乱になったりすることで、社員が何人ぐらいになったら、一体何かをやらなければならないのかについて、どうもわかるようなわからないような、現在のルールを的確に把握できていない会社さんも多いでしょう。今回のマサヒロレポートで、社員数の少ない順から、会社が守らなければならない労働法に定めのあった主な法的義務を整理していこうと思います。この辺の情報整理の一助となれたら幸いです。では、参りましょう、「社員数の増加に伴う、労働法における法的義務まとめ」スタート!

とりあえず3名から

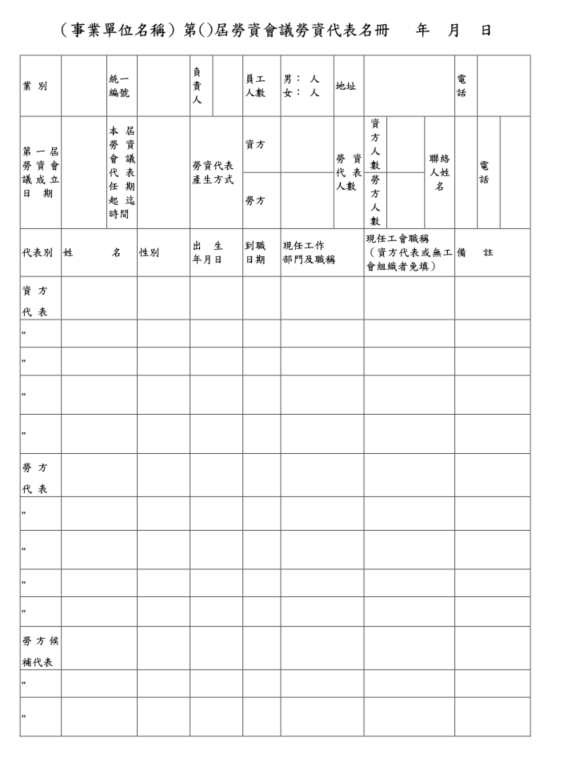

社員を1名でも雇ったら、定期的に労使会議を開催必要です。雇用者数が3名以下の場合には、もともと匿名形式で行うことが義務付けられる社員代表の選挙を行わずに済むし、主務機関への労使代表名簿の届け出も不要となります。(労使会議実施弁法第2条第2項、事業者が労使会議を行うための注意すべき事項第3条)留意点は、雇用者数が3名以下の場合は選挙及び届け出が不要のみで、労使会議の開催は引き続き必要で、全社員はみな社員代表として労使会議に参加しなければならないとされています。

いよいよ5名

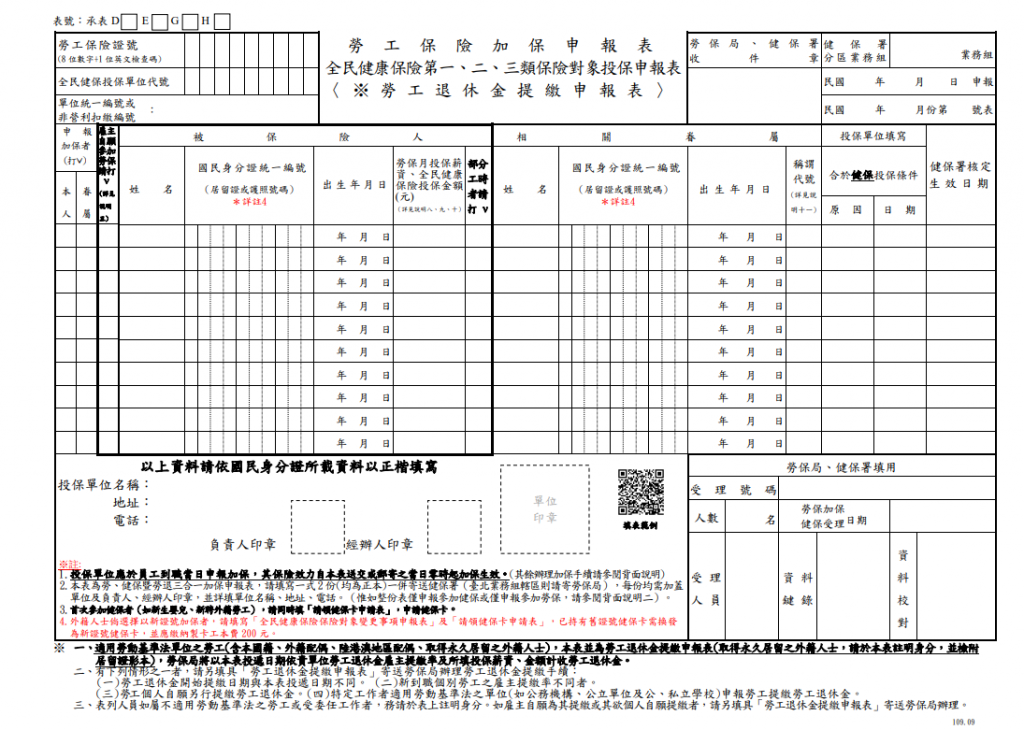

雇用者数が5名に達しましたら、保険加入事業者の登録を行い、全社員を労工保険、就業保険、健康保険に加入させたうえ、法定退職金の積み立てをしなければなりません。法人にとってこれらの保険加入義務・退職金積み立て義務が当たり前で、やるのが当然なのではと思われがちですが、実際現行の保険条例では、 雇用者数が5名未満の場合には、労工保険の加入は強制ではありません。(労工保険条例第8条)一部台湾の零細企業は、コストをなるべく抑えようとこの5名ルールを利用し保険料の節約をしており、事業の成長に伴い人手不足の問題が生じましたら、別途会社を作って新規雇用を行うという、あまり奨励できないやり方で対応しているそうです。一方、労工保険を加入してもらえない社員は、資格要件を満たしても政府から出産給付金や傷病給付金、老齢年金がもらえないほか、一旦労災に遭ってしまっても政府からは労災給付金が出ませんが、代わりに会社の責任者に対して労災補償を請求可能となっています。保険の加入効果を考え、例えば雇用者数が5名未満であっても、少額の保険料を払って社員を労工保険に加入させることを実施する会社さんも多くあります。法的義務じゃないので、どちらを選択するかは責任者の経営判断によりますね。ちなみに、 雇用者数が5名未満の会社は労工保険の加入が任意ですが、就業保険と法的退職金の積み立ては雇用者数問わず行わなければならない強制義務であることが要留意です。

労工保険と退職金についてもっと詳しく知りたい方は、以下マサレポも合わせてご参照ください。

30名の壁!

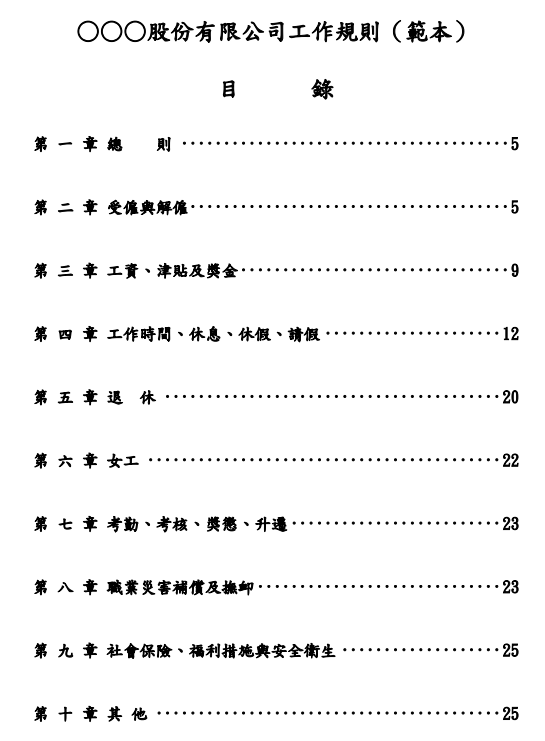

事業拡大がトントン拍子に行って、ついに30名以上の社員を雇用することとなると、自社の就業規則を作成し、主務機関へ提出し許可を取得してから、社内告知のうえ全社員へ配るという、労働法での法定義務が発生してまいります。(労働基準法第70条、労働基準法施行細則第38条)社員数が30名未満であっても、就業規則を作成し自社に導入することも可能ですが、主務機関への提出は必須ではありませんので、その辺は会社それぞれの判断によって運用されたらという風になっています。法定義務でもないのにあえて就業規則を作成し、会社ルールをガチガチにすると、社員の想像力や自主性を大事にする社風と相いれないのではと思い、法的必要性が生じるまでは就業規則を作成しないオーナーさんがいらっしゃる一方で、平和なときこそ大丈夫ですが、何か起きてしまうと、問題解決につながるルールブックを持っていなければそれこそ労使紛争になるだ!と考え、少人数の段階から就業規則の運用を導入するオーナーさんも、実務上少なくありません。

就業規則についてもっと詳しく知りたい場合、以下マサレポをクリックしてご覧ください)

また、労使会議の開催に関しても30名ルールが用意されています。台湾での事業展開において、本支店を別々に設置した会社さんの場合には、もし本店と支店両方とも30名以上の社員を雇い入れたら、共同ではなく個別で労使会議を開催必要であると定められています。(労使会議実施弁法第2条第1項)

もう50名か...

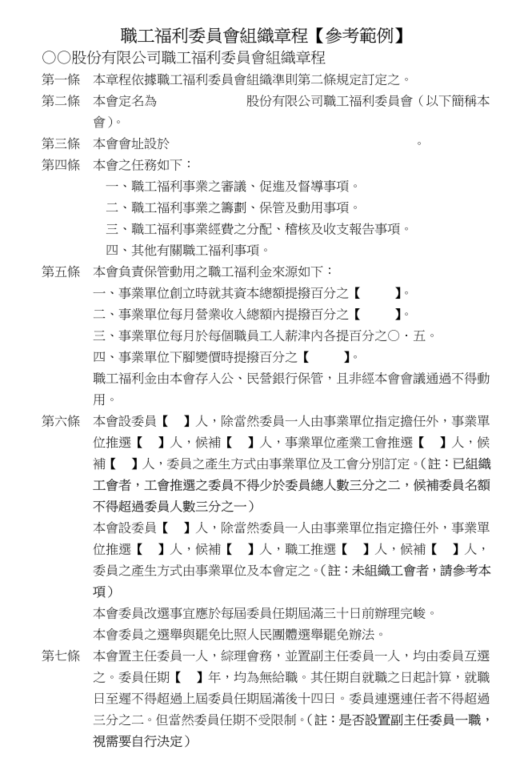

30名の壁を越え、あっという間に50名以上の社員を雇用する大所帯となりました。その場合には、職工福利委員会という社員の福利厚生を管理・運用する社内組織を作って、福利厚生事業を実施させる必要があるとされています。(行政院労工委員会92年3月24日労福一字第0920016167号解釈通達)こちらの50名ルールも30名バージョンと同じ、雇用者数が50名未満であっても、職工福利委員会を設置することは可能です。一番嬉しいことに、社員が50名未満の会社によって任意設置された職工福利委員会には、関連法規定の縛りを受ける必要がなく、比較的自由に福利厚生制度の実施を行うことができます。一点要留意なのは、関連法規定に基づき職工福利委員会を設置する会社は、毎月社員の月次賃金から0.5%相当額を天引きして、福利厚生基金としてプールし福利厚生経費として運用しなければならないんですが(内政部75年7月24日台内労字第11116号解釈通達)、職工福利委員会を任意設置する会社は、何もルール作りをせず、毎月社員の月次賃金から0.5%相当額を福利厚生基金として天引きしてしまうと、賃金を全額社員へ支払わないものとして、労基法違反とされてしまう可能性がありますので、気を付けましょう。(労働基準法第22条第2項)ちなみに、雇用者数が一旦50名に達し職工福利委員会を設置しており、事後事業縮小の関係で社員数が50名を割ったら、職工福利委員会を解散必要かというと、社員の福利厚生に関する権利を守る観点で、解散しない方向が望ましいという、政府からの公式見解がなされています。(行政院労工委員会82年9月16日台82労福一字第53670号解釈通達)

感無量の3桁、100名

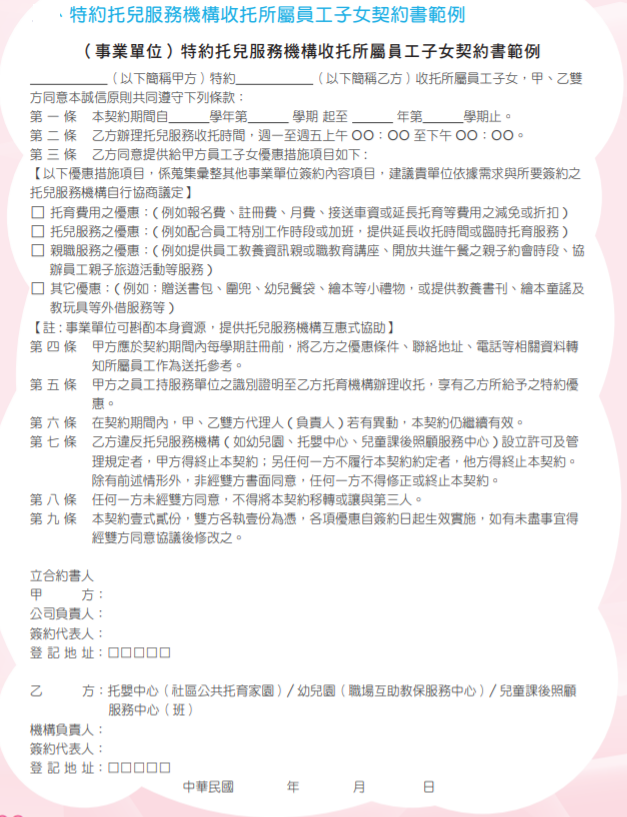

雇用者数が3桁の100名まで来たら、会社に求められているCSR(企業の社会的責任)の一つとして、子育てにフレンドリーな職場環境を作るよう、授乳・搾乳室の設置、託児施設その他適切な託児措置を用意することが義務付けられます。(性別労働平等法第23条)もっと具体的にいうと、設置すべき託児施設は、例えば自社又は他社と共同で、関連法規定に則って設置された託児施設がそうであり、その他適切な託児措置と言えば、業務委託方式で合法的な託児施設に託児サービスを提供してもらったり、対象社員に対して託児手当を支給したりすることを意味します。こちらのルールはもともと雇用者数が250名以上の会社のみ対象とされていたものの、2016年5月18日の法改正で、規制対象が雇用者数100名以上の会社とされました。目に見てる大幅な規制強化からは、やはりどんどん進んでいる台湾の少子化問題を何とかしたいとの気持ちが伺えますね。

また、前の段落へも乱入していた労使会議の開催規定は、100名ルールにも手を出しました。通常、労使代表は会社の規模によってそれぞれ2~15名を用意必要ですが(会社代表と社員代表が同人数)、雇用者数が100名以上となったら、それぞれ少なくとも5名以上の代表を選出する必要があると定められています。(労使会議実施弁法第3条)

200名を突破!

雇用者数が200名以上となったら、比較的楽な気持ちでこちらのルールを語ることができます。なぜなら、200名会社には、強制義務ではなく、特典なんです!

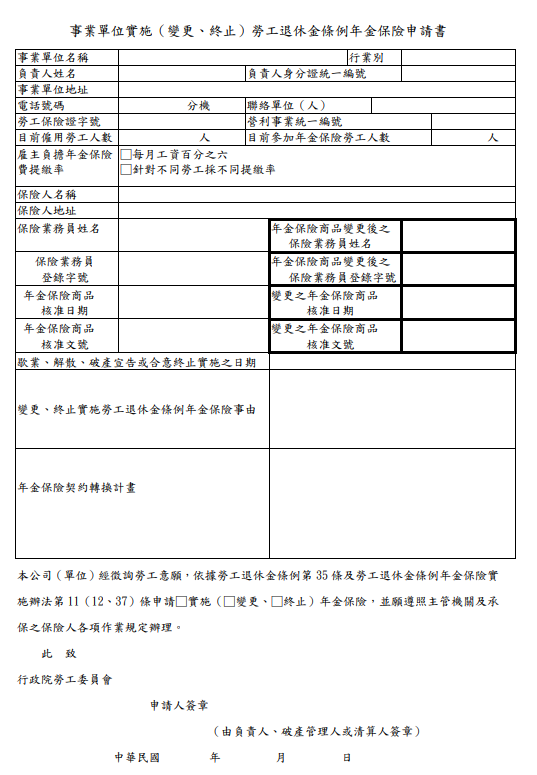

200名以上の社員を雇用する会社は、労働組合の同意、労働組合がない場合には労使会議の同意を事前にもらい、労働部からも許可を取得し、なおかつ社員から書面による申し入れがあった場合には、保険法に則った民間の年金保険に申し入れのあった社員を加入させることができます。別途な年金保険に加入した社員に対しては、6%を下回らない法的退職金を積み立てる必要はありませんが、(労工退職金条例第35条)参加しない社員に対しては今まで同様、法的退職金の積み立てを継続しなければならないとされています。ここでの留意点は、200名にカウントされるのは、台湾籍社員、台湾籍配偶者を有しかつ台湾で就労する外国人、及び永久居留証を取得し台湾で就労する外国人であり、書面をもって法的退職金以外の年金保険への加入を会社に申し入れることができるのも同様な資格を持つ社員とされ、こういった資格要件を満たしていない日本からの駐在員は適用対象外となります。(行政院労工委員会労働4字第0940052046号解釈通達)

終わりに

以上、台湾の労働法においてよく提起されている雇用者数に関する法的義務と特典を共有させていただきました。その他には、職業安全衛生法に定めのあった職業安全衛生の担当責任者を〇人置くかに関して、雇用者数30名~3000名の区間で、業種別に細かく設定がなされる等比較的えげつないルールが作られています。それを語るには結構な文字量が必要なので、本レポートでは当該内容についての言及を割愛させていただき、別稿にて取り扱うとします。

Attention!

※本稿は2021年10月4日までの法規定をもとに作成したものであり、ご覧いただくタイミングによって、細かい規定に若干法改正がなされる可能性がございますので、予めご了承くださいませ。気になる点がおありでしたら、直接マサヒロへお問合せいただきますようお勧めいたします。