補償率100%!?2022年5月1日、メーデーから施行する台湾の新生労災保険!

社員の月次給与を約70%補償してくれることで、親しまれる現在の台湾労災保険は、今年のメーデー休暇、つまり2022年5月1日からバージョンアップすることご存じでしょうか?

現時点の労災保険は、事故が起きた初年度こそ給与の約70%を補償してくれますが、2年目からの補償率が50%に下がるデメリットが存在するほか、労働保険と一緒の限度額、45,800新台湾ドルが設けられる関係で、実給与がそれを超過すればするほど、補償率が70%(初年度)からどんどん低くなっていく、という短所がよく指摘を受けられています。

ただ、今年のメーデーからは上記難点が改善される見込みです!

同日施行する新しい法律、「労働者職業災害保険及び保護法」では、労災保険加入可能な限度額が引き上げられるのみならず、最初の2ヶ月限定とはいえ、労災手当の補償率を驚異的な100%にしてくれるという、どこから財源をねん出するのかとの心配を禁じえない嬉しい設定もインストールされています。

上記のような話しに、きっと料率UPが伴うものだ!という風に、一喜一憂な法改正なのではと予想されるかもしれません。こういった疑問点を含め、5月1日に登場する新生労災保険の特徴について、以下マサヒロリーガルレポート(省エネの観点で、以降マサレポと略称させてください。)をもって解説させていただきたいと思います。

目次

労災保険の強制加入義務

会社に勤める以上、もともと労災保険の加入が必須なのでは!?

と考えがちなんですが、2022年4月30までには、雇用者数が4名以下の零細企業は、原則として労災保険の加入は必須ではありません。ただ、今年の5月に入ったら、こちらの保険加入義務についてのルールは一変します。

2022年5月1日から施行する「労働者職業災害保険及び保護法」によると、会社の規模に関わらず、つまり雇用者数が4名以下の零細企業であっても、労災保険の加入が必須であると定められています。

こちらの変更点は、事業主にとってごくわずかなコスト増ですが、いざ労災が起きてしまうと、社員が短期間で確実に政府から給付がもらえるほか、事業主側にある労災補償による経費支出の負担もだいぶ軽減するという、双方にとってメリットのある話しでしょう。

政府から受領できる労災関連給付が大幅増

労災保険に加入できる範囲は、今年4月30までだと、11,100~45,800新台湾ドルとされており、パートタイマー労働者が政府から受領できる労災給付が少なく、月次給与が45,800新台湾ドルを超過した正社員は政府から給与に比例しない労災給付しか受領できないという、いずれの立場に置かれる労働者にとっても面白くない設定となっています。

5月1日から施行となる新しいルールでは、労災保険の加入範囲について、下限が11,100新台湾ドルから2022年度の最低賃金である25,250新台湾ドルに、上限が労働保険の最高等級である45,800新台湾ドルから72,800新台湾ドルに、それぞれ引き上げられることとなりました。

それによって、以下取り上げる、労災保険に定めのあった5つの給付額が大幅増える形となり、労災に遭った労働者がタイムリーに受領できる給付金が増え、いきなり生活が困窮に陥る可能性が低くなるほか、事業主が労働法に基づき社員に補償してあげなければならない経費負担も軽減します。

以下、労災保険に関する給付の種類と、法改正前後における給付額の違いをみてみましょう。

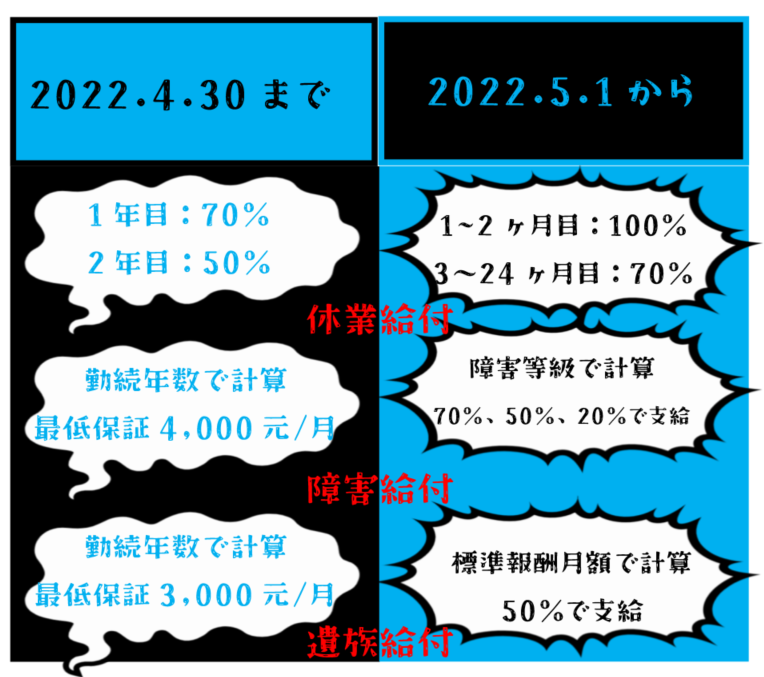

休業給付

労働者が業務災害又は職業病による傷病の療養のため、会社に出勤することができず、賃金を受けられないとき、休業4日目から、適用する平均標準報酬月額の70%で半月に1回の支給が受けられる給付制度です。

また、傷病の療養が始まって1年が経ってもなお治癒していない場合には、支給額が平均標準報酬月額の50%に下げられ、さらに1年間を限度に休業給付が支給されます。

2022年5月1日以降、休業給付の支給額は、傷病療養中の最初2ヶ月が平均標準報酬月額の100%、3ヶ月目から24か月目までは70%に引き上げられます。入院期間が2ヶ月を超えない被災労働者は、政府から100%の給与補償がもらえるため、70%時代の差額を会社が負担せずに済むという、労働者と会社、双方ともハッピーになる施策です。

障害給付

労働者が業務災害又は職業病で治療を受けたが、症状が固定し、さらに治療を受けても改善が見込まれず、指定病院の永久認定を受けたとき、政府から障害給付を受領可能で、「終身労務に服することができない」に判断されるかどうかによって、受領できる障害給付が障害年金又は障害一時金かが決定されます。

障害年金については、労働者が適用する平均標準報酬月額×勤続年数×1.55%との計算式で支給額が算出されます。(最低保証は月次4,000新台湾ドル)

2022年5月1日以降の障害年金は、計算方法ががらりと変わり、勤続年数という要素が徹底的に排除される代わりに、労働者の障害等級によって、平均標準報酬月額の70%、50%、20%で算出する形とされ、比較的有利な計算方法となっています。

遺族給付

労働者が業務災害又は職業病により死亡したとき、まず被災労働者が適用する平均標準報酬月額の5ヶ月分を葬祭手当として一括に支払われ、そして一定の要件を満たす遺族の方に対しては、前述の平均標準報酬月額×勤続年数×1.55%との計算式で算出した遺族年金が支払われます。(最低保証は月次3,000新台湾ドル)

2022年5月1日以降の遺族年金は、勤続年数を問わず、一定の要件を満たしたら、被災労働者が適用する平均標準報酬月額の50%で算出した遺族年金が支払われます。こちらの給付も増額する形となります。

療養給付

労働者が業務災害又は職業病による傷病により療養するとき、指定病院で治療を受けたら、外来又は入院を問わず、台湾健康保険に定めた自己負担額を全額政府が代わりに負担してくれるほか、入院時の食事代で最大30日間半額まで面倒を見てくれる、という損害賠償的な給付となっています。

また、労働者が緊急性のある傷病で、指定病院以外の医療機関又は海外で受診したりする場合には、所定の証拠書類を当局へ提出すれば、限度額を超えない範囲で医療費の還付が受けられます。

こちらの給付は、性質的には「補償」とされているため、5月の法改正後においても特に変更がありません。

行方不明手当金

労働者が職務上における不慮な事故により行方不明となったとき、失踪届を役所に提出した日から、行方不明手当金の給付申請が可能です。

行方不明手当金は、対象労働者が行方不明となった月から前6ヶ月の平均標準報酬月額の70%で計算した相当額を、行方不明者が生還した日の1日前、行方不明者が行方不明となって満1年の1日前、もしくは行方不明者に失踪宣告がされる日の1日前までの間に、3ヶ月に1回支払われます。

行方不明手当金の給付について、対象となる労働者は、闇金から莫大な借金を踏み倒そうといきなり雲隠れする社員ではなく、失踪リスクが伴う業務に従事する船員、客室乗務員、鉱山労働者等のみとされています。適用範囲が非常に限定されることもあって、今回の法改正で調整がなされていない原因かもしれません。

労災・職業病に関する支給範囲の拡大

前の段落において、2022年5月1日から施行する改正後労災保険では、一部例外を除き、労災・職業病に関する諸々給付は原則として増額されることについて触れました。実は、今回の法改正の目玉は、給付の増額だけでなく、今までになかった給付が新たに加わることも要注目です。

労働者が業務災害又は職業病により入院を余儀なくされ、かつそれによって身の回りのこともままならない状況があった場合には、介護給付の申請が可能とされるほか、一定の要件を満たしたら、補装具費の支給も受けられるという、より被災労働者の立場に立っての制度作りになります。

ちなみに、労働者が離職等の関係で、労災保険を脱退した後において、職業病を発症したと認定を受けた場合には、療養給付や障害給付、遺族給付の申請が可能であるという、「保険加入」との形にとらわれない考え方を新制度に導入することが評価に値するでしょう。

労災予防と職場復帰支援制度も充実

労災での声なき殺し屋である職業病は、出退勤時の交通事故のような一瞬の出来事とは違い、長い年月における精神・身体への負担が積み重ねた結果によるものです。

それを回避するには、定期的な職業病健康診断、及びそれに関するフォローアップ健診を受けることが必要不可欠です。今回の法改正で、それらに関する補助制度が強化されており、職業病に特化した健康診断の実施を促す効果は期待できそうです。

そのほか、被災労働者の職場復帰におけるリハビリテーションに関する公的サポートや、被災労働者個人へのカスタマイズ化サービスの提供に関する法整備も、5月の改正労災保険法に導入されています。一番ありがたいのは、被災労働者が指定を受けた医療機関で作業療法を受けると、最長180日間で受領可能な手当を政府に申請できる新規制度が盛り込まれ、こういったサポートを必要とする被災労働者にとっては非常に朗報ですね。

出社日イコール労災保険加入日

出社日から労災保険を加入する、あたりまえじゃないか、くだらん!

その通りです。新入社員の出社日に、労災保険を含めた社会保険の加入が常識です。にもかかわらず、人事担当のスタッフが手続きを忘れたり、新入社員の入社日を間違ったり、雇用者数が5人未満の事業主が5月からの法改正を知らなかったりする等、出社日に労災保険をかけないシチュエーションが容易に考えられます。今年の4月30日までは、労災保険未加入の新入社員が不幸にも出社途中で交通事故に遭ったら、労災関連給付が一切出ないのに対して、5月1日からは、保険加入の手続きが済んだかどうかが関係なく、当該新入社員には政府から労災関連給付が受けられる形となります。

一方、故意か過失を問わず、新入社員の入社日に労災保険をかけない事業主には、2~10万新台湾ドルの過料が課されるほか、社名と代表の氏名が公表され、政府から被災労働者に支払われる労災関連給付も全額請求されるなど、1名当たり数10新台湾ドル/月の労災保険料を考えると、非常に重たいペナルティとなります。保険加入手続きを怠らず、しっかりとやっておきましょう!

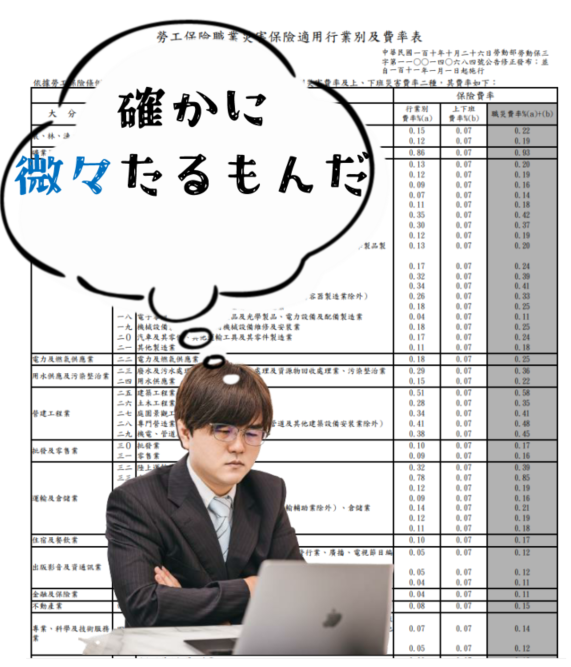

法改正後のコスト増が気になりますが...

労働保険や健康保険ならまだしも、今回の法改正は、料率がそもそも低い労災保険が対象なので、保険料の負担増が限定的なものかと思われます。

前述したように、労災保険に加入可能な範囲は、4月30日までの11,100~45,800新台湾ドルから、5月1日以降の25,250~72,800新台湾ドルに引き上げられます。従って、適用する標準報酬月額が25,250~45,800新台湾ドルの社員は、保険料が今まで通り変更なしで、実質保険料が増額になるのは、11,100~25,250新台湾ドル、及び45,800~72,800新台湾ドルの社員のみであり、しかも増額が平均1名当たり9新台湾ドル/月だそうです。事業主が負うべき労災責任が、これぐらいの保険料でだいぶ軽くなるため、コスパ的には申し分ないと思われます。

今回の法改正で、その他事業主にとってのメリット

以上は、今回の法改正で、労働者側にとって歓迎すべきポイントを諸々紹介してきました。では、会社側にとって何かメリットない?と言えば、労災に遭った労働者を助ける延長線上の制度として、以下会社への補助制度が用意されています。

- 労災に遭って長い間入院生活を強いられた社員に対して、職場復帰に必要とされる作業療法を施すための補助制度

- 被災労働者を雇用することで、政府に補助金を申請できる制度(雇用助成金)

- 被災労働者がスムーズに職場復帰できる補助施設を会社に購入しようとしたら、政府に申請できる補助金制度

不幸にも労災が発生してしまうと、労働者側には身体と精神的な負担がかかり、会社側でも経費負担がのしかかって、人員配置を見直さなければならないといった悩みに迫られます。そこで、痛み分けということで、政府から助けの手を差し伸べる、というのは今回の法改正の主旨なのではと考えられます。

コンセプト自体は非常にありがたいものですが、いざ本格的に実施したら、どういった問題点が起こってしまうかは、5月からの施行実績は要注目です。

Attention!

※本稿は2022年4月11日までの法規定をもとに作成したものであり、ご覧いただくタイミングによって、細かい規定に若干法改正がなされる可能性がございますので、予めご了承くださいませ。気になる点がおありでしたら、直接マサヒロへお問合せいただきますようお勧めいたします。