従業員から自己都合による退職の申し出があったとき、会社に有給残日数の買い上げ義務ある?

従業員に付与する年次有給休暇は、所定の使用期限になってなお使用しきれない場合には、会社がそれを買い上げしなければならない、という有給に関する法定義務のことは、2016年から繰り返されていた労基法一部改正の影響で、ほぼ常識化になっています。

一方、所定の使用期限になる前に、未使用有給を持っている従業員から退職を申し出されたら、会社にも買い上げ義務を有するかというと、実務上見解が分かれる場合があります。

買い上げ義務の否定派は、従業員の自己都合退職に会社は責任がなく、有給を全て使い切ってから退職できる従業員は、あえてそれをせずに退職を決めたから、会社側に買い上げ義務は発生したいはず、と考えています。

買い上げ義務の肯定派は、労基法第38条第4項にて、従業員との労働契約が終了したら、事業主は有給の残日数を買い上げしなければならないとの定めがあるから、従業員から退職願いがあって会社がそれを認めたら、労働契約の終了を意味するので、法に基づき有給残を買い上げるのが筋なのでは、との考えも一方にあります。

前述の買い上げ義務の有無問題に関するお話しを含め、台湾の年次有給休暇についての基本ルールのおさらいを兼ねて、4月最後のマサレポとさせていただきたいと思います。

目次

年次有給休暇の付与義務が発生するタイミング

「年次」有給休暇とは書いてありますが、有給休暇の付与義務が最初に発生するのは、従業員の入社日から満6ヶ月からなので、文字通りに受け止めたら、初回分の付与義務を失念したりする可能性があるかもしれません。

こちら初回分の有給休暇をしっかり押さえ、それから年に1回有給休暇情報の更新をすれば、概ね大丈夫でしょう。

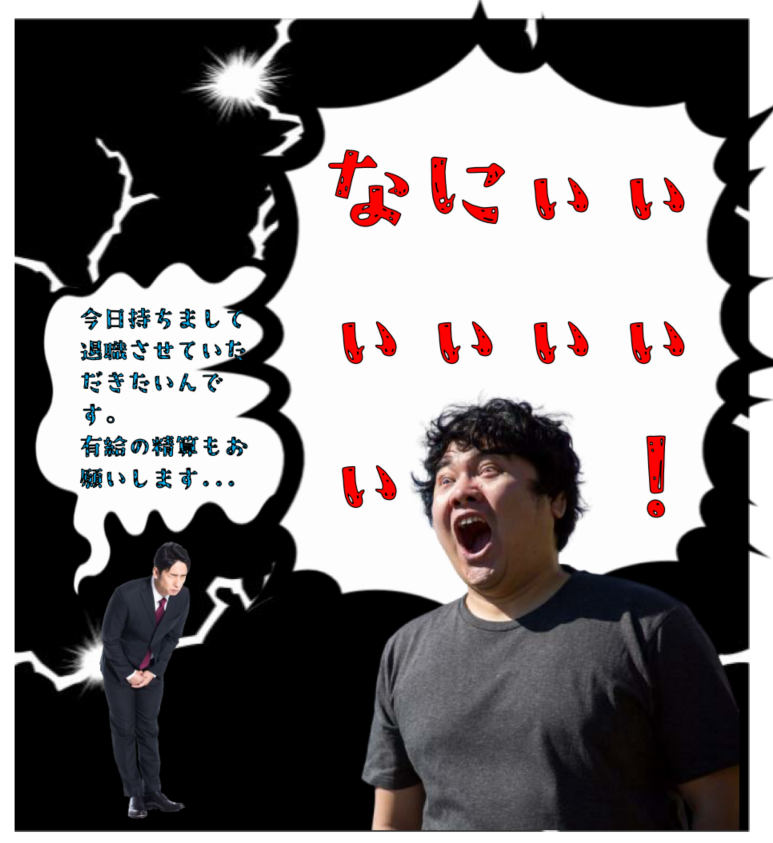

台湾の年次有給休暇の付与義務について、継続勤務年数ごとに、労基法に定めのあった日数は以下になります。(労働基準法第38条)

年次有給休暇の付与基準日

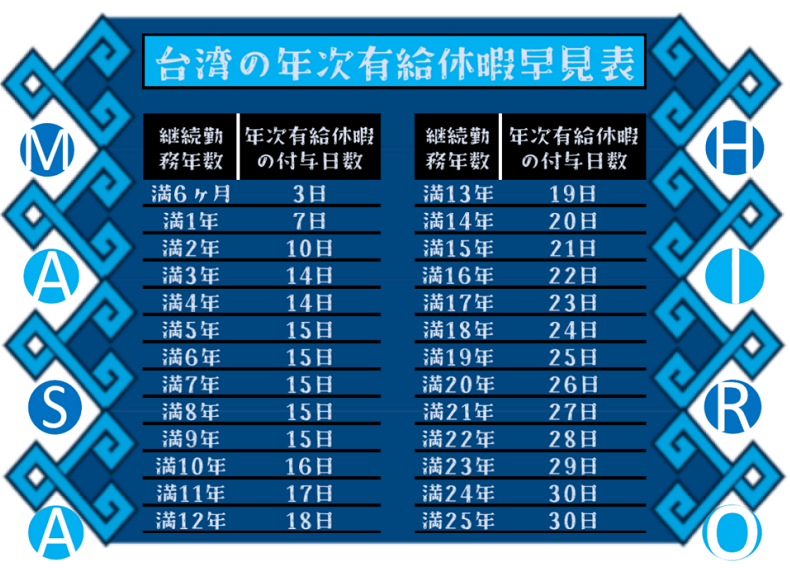

年次有給休暇の付与日数の計算は、原則として従業員の入社日を基準としなければならず、いわゆる周年に基づくコンセプトが取られています。

一方、入社日がバラバラな従業員をたくさん抱える会社にとって、個々人の入社日をもとに、それぞれのタイミングで有給休暇を与えるとすると、人事担当にかかる負担が重く、管理面においても好ましくないと思われます。従って、個別従業員の入社日ではなく、1~12月又は会社の事業年度(例えば4~翌年3月)を一区切りに、従業員の年次有給休暇を管理・計算できる法律も出来上がりました。(労働基準法施行細則第24条第2項)

しかし、有給休暇を計算する周期を、入社日基準から暦年(1-12月)基準に変更するには、ただ単に自社にとって都合のよい考え方、例えば年度内入社の場合初年度の日数は一律ノーカウントで、全員翌年の1月1日から起算するようなやり方は勿論NGで、あくまでも台湾労基法に定めた計算方法で算出した日数を下回らない前提で実施していく必要があるとされています。以下設例をご参考ください。

年次有給休暇の取得について

年次有給休暇の使用は、会社が予めそれを指定できるものではなく、原則として従業員は自らの意志で、年次有給休暇の取得日時を決定できるものとされています。

ただし、会社は経営上やむを得ない事情があった場合には、年次有給休暇の取得日時について従業員と協議可能とも定められているため(労働基準法第38条)、従業員は自由気ままに、100%自分の意志で年次有給休暇の取得日時を決められるわけではなく、労使双方の合意があって初めて成立する仕組みとなっています。

また、年次有給休暇の取得単位は、原則として1日とされていますが、取得の最小単位を1日から半日又は1時間に変更できないルールは定められていないため、労使双方の合意があれば、最小単位のカスタマイズは可能です。

留意が必要なのは、年次有給休暇を取得する最小単位を半日に変更したとき、既に半日の有給を取得した従業員に、有給を返上して超過勤務を行うよう会社が命じた場合には、たとえ対象従業員はその日に2時間しか働いていなかったとしても、半日分(4時間)の賃金を会社が支給しなければならない点です。(労働条2字第1050130162号通達)

こちら会社側にとって比較的不利な設定を考え、最初から年次有給休暇を取得する最小単位を1時間に決めるほうが、経費節約の観点として望ましいかもしれません。

年次有給休暇に関するえぐい事例

「脅威、不当解雇の逆襲!」のマサレポにて、台湾における不当解雇の事例をいくつか紹介させていただきました。不当解雇であると判断されたら、対象従業員との雇用関係が復活させられるのみならず、解雇日から不当解雇成立日までの賃金を追加で支払う必要があるなど、会社にとってにわかに信じられないほどの仕打ちが結構用意されています。そのうち、年次有給休暇の取り扱いに関する点もあります。

不当解雇された従業員は、もしそのとき会社に不当解雇されなかったら、勤続年数が普通に増加していき、使用可能な年次有給休暇もそれに比例して増えていきます。不当解雇に該当すると裁判所に判断されたことで、会社は、不当解雇期間中の年次有給休暇を労基法に基づき正しく計算し、追加で対象従業員に付与しなければならないほか、労基法に定めのあった年次有給休暇の買い上げ義務に則って、買い上げ賃金を精算し一度に支払う必要があるともされています。(労働条2字第1080130702号通達)

なるほど、年次有給休暇を正しく付与し、必要に応じて正しく買い上げを実施すべきのみならず、年次有給休暇による無駄な経費流出を避けるよう、不当解雇に判定されない合法的な解雇の仕方もマスターしなければなりませんね。

付与する日数さえ間違わなければ概ね大丈夫であると、一見単純そうな年次有給休暇なんですが、足元がすくわれやすい細かい設定をいくつかもインストールされているため、日常的対応のなかで注意深く接していくことがお勧めです。

年次有給休暇における買い上げ義務について

会社から付与される年次有給休暇が、所定の期限までに使用しきれない場合には、会社はそれを買い上げしなければならないとされています。

上記の原則とは別に、従業員が自ら有する年次有給休暇の使用期限前に退職した場合には、原則として、会社にもその未使用の年次有給休暇を買い上げる義務が課せられています。

退職した従業員は、自らの意志で、退職日までに自分の年次有給休暇を使いきることをあえてせず、かつ使用期限が残っている時点で退職を選んだから、なぜ会社はそれを買い上げしなければならないのか?

会社が負う年次有給休暇の付与義務は、従業員が半年間又は1年の間提供し続ける労働への対価であり、従業員がこういった期間要件さえ達成すれば、労基法に基づき会社に対して年次有給休暇の付与を請求できます。

なお、年次有給休暇に使用期限を設けるのは、あくまでも従業員に年次有給休暇の使用を促す措置に過ぎず、それまでに同休暇を全部使うか、使用しきれないまま退職するかに関わらず、一度与えられた年次有給休暇の所有権は、引き続き対象従業員にあるため、退職時に、会社がそれを買い上げることが義務付けられるわけです。これは、台湾の行政が持つ見解で、労使調停の場においても、この考え方が適用されています。

しかし、行政の見解は必ずしも裁判所に支持されるとも限りません。

年次有給休暇制度を設置する目的は、労働者に十分な休息時間を与えることで、仕事で溜まった疲労を回復させることにあり、賃金の補充機能に重点を置くわけではありません。従って、従業員が会社運営上の都合によって、年次有給休暇を使用しきれなかったら、事業主側にはそれを買い上げる義務が発生するが、事業主がそれを要求するわけではなく、従業員は、自らの意志で有給休暇を全部使い切ることをあえてしないのであれば、事業主に対して、有給残日数の買い上げを請求できない、との見解を述べた判決が2021年中に出てきました。

(最高裁判所110年度台上字第811号判決)

行政だけでなく、今までの司法の見解とも真逆な結果を出した前述の判決結果は、これから類似案件において浮いた存在になるか、それとも主流な見解になり得るか、甚だ興味深い話しですが、この辺の決着がつくまで、一旦安全パイを選択する、つまり退職の事由がどうであれ、有給残の精算を行うことが無難かもしれません。

年次有給休暇の買い上げに潜む罠

従業員が年度内に退職したら、会社が未使用の年次有給休暇を買い上げしなければならないルールはまだまだ分かりやすいんですが、実務的には、事業主は別に違法する意図がなく、ただ単にその微妙な違いに気が付かないだけで、労使間のトラブルにつながってしまった問題があります。

「年次有給休暇の付与基準日」についての説明にて、会社は1暦年又は自社の事業年度によって年次有給休暇を計算する周期を決めることができることに言及しました。自社基準で年次有給休暇を付与する会社に、未使用の年次有給休暇を持つ退職した従業員が居たら、通常の考え方だと、未使用分の買い上げに相当する賃金を当該従業員に支払えば会社側の義務が終わるとのことですが、労基法に定めた正しい計算方法として、一旦入社日基準をもって、当該従業員の未使用年次有給休暇の日数を算出し、それの買い上げ賃金が、自社基準で計算した買い上げ賃金を上回ったかをシミュレーションする必要があります。もし入社日基準の買い上げ賃金が高いなら、その通りに退職した従業員に支払わなければならないとされています。

簡単にまとめますと、

従業員に退職の話しが出るまで、会社は管理上の都合によって、暦年又は事業年度等自社基準で年次有給休暇を管理することは可能ですが、退職者が出てきたら、入社日基準に立ち戻り、年次有給休暇の買い上げ義務の有無、及び買い上げしなければならない年次有給休暇の日数を算出しなければなりません。

こういった再計算の手間を回避する観点で、従業員数がそれほど多くない会社なら、自社基準ではなく、最初から入社日基準をもって年次有給休暇を管理するほうが分かりやすいかもしれません。

年次有給休暇の買い上げに関する計算方法

年次有給休暇の買い上げ義務が発生したら、通常の正社員の場合には、原則として年度終了時又は雇用関係がなくなる最近1ヵ月間の月給を30で割って得た額をもって、買い上げ賃金を計算する必要があるとされています。

一方、ここ2、3年間、新型コロナウイルス感染症の影響によって、景気を理由とした労働時間削減の経過措置を利用する事業者が結構増えています。そのような経過措置をやむなしに受け入れた労働者は、会社から支払いを受けた月次賃金は既に大幅に減少しているのに、労働時間削減期間中にもし有給の買い上げがなされ、かつそのまま大幅減の月次賃金をもとに買い上げ賃金が算出されたら、自分の責任でこういった事態を招いたわけでもない労働者にとってはあまりにも酷すぎるため、当局は、本件についての対応として、最近1ヵ月分の月給ではなく、最近1回まともに受領できた月給の金額をもって、買い上げ賃金を計算しろ、との解釈通達をリリースしました。(労働条2字第1090130982号通達)

企業にとってはやや経費的負担になるルールですが、厳しいウィズコロナの時代で苦しむ労働者への些細な思いやりとなりえましょう。

ATTENTION!

本マサレポは2022年4月25日までの法規定をもとに作成したものであり、ご覧いただくタイミングによって、細かい規定に若干法改正がなされる可能性がございますので、予めご了承くださいませ。気になる点がおありでしたら、直接マサヒロへお問合せいただきますようお勧めいたします。